스튜디오에서 만난 ‘값진식육’의 김보균 대표(사진)는 멋진 웃음을 가지고 있었다. 그리고 매우 선해보였다. 비즈니스는 설득이다. 설득을 위해서는 다수가 선(善)이라고 믿는 사회적 증거도 필요하고 일관성, 권위, 희귀성 등이 필요하다. 하지만 무엇보다 중요한 가치는 바로 호감이다. 끌리는 사람을 따르고 싶은 이유가 여기에 있다. 김보균 대표는 고객을 설득하기에 충분한 조건들을 모두 가진 듯했다.

소금 하나도 허투루 내놓지 않아

며칠이 지나고 다시 그의 가게를 찾았다. 문을 열고 들어서는데 발끝에 뭉툭한 게 걸린다. 하얀 포대다. 자세히 들여다보니 ‘곰소염전 소금’이라는 인쇄문구와 ‘2014 석탑산업훈장 수상, 해양수산부 소금품질검사기관 품질인증’을 증명하는 표시가 동시에 적혀 있다. 소금 하나도 허투루 내놓지 않는다. 이거지! 시선을 위로 끌어올리는데 고기 손질하는 육부(肉夫)가 턱하니 버티고 있다. 장정 서넛이 들러붙어 갈비 손질에 여념이 없다. 몸이 유난히 날렵해 보이는 이가 막내인 모양이다. 상자에서 꺼낸 갈비를 잡고 전기톱이 달린 육절기에 덩어리를 밀어 넣는다. 날카롭게 생긴 가장자리의 뼈가 잘라지면서 튼실하고 온전한 갈비와 자투리 갈비로 나뉘어진다. 욕조만한 개수대에 찬물을 받고 1차로 피를 뺀다.

- 값진 식육에서는 선도가 좋은 1등급과 2등급 한우로 집적도가 높은 풍미를 만들어야 한다. 특수 제작된 숙성고에서 습식 에이징을 한다.

두 사람의 동작 하나 하나를 관찰하고 있던 마지막 선수는 2차까지 가공된 갈비 속살을 진지하게 살피다가 행여 잡미(마지막에 남는 지저분한 맛)를 만들어낼지도 모르는 부위에 과감히 메스를 들이댄다. 낙관을 찍듯 고개를 끄덕이고는 냅다 갈비 덩어리를 차디찬 냉수에 던져 넣는다. 다시 한 번 피를 뽑아 불순물을 없애버리겠다는 굳은 의지다. 두어 시간 더 찬물 샤워를 마친 녀석들은 거짓말 약간 보태 성인 여성 한 명이 들어갈 만큼 커다란 들통에 옮겨진다. 이만한 통을 5개는 끓여야 겨우 점심 손님을 상대할 수 있다. 평균 250인분! 11시20분부터 밀어닥치는 굶주린 고객들은 뚝배기 바닥이 드러날 때까지 말이 없다. 그저 예닐곱 덩어리의 갈비뼈를 뜯거나 국물을 후루룩거릴 뿐이다. 거의 모든 손님들이 계산을 마치고 나가면서 젊은 주인장과 눈을 맞추고 싶어 한다.

“잘~ 먹었습니다.”

착하고 푸짐한 갈비탕을 만들어준 데 대한 감사와 ‘다음번에도 좋은 자리 부탁합니다’라는 청탁성 의미가 동시에 담겨 있다. 그렇게 1시간 반이 흐르는 동안 200명이 훌쩍 넘는 손님들이 값진식육의 문턱을 넘나든다. 주방 직원 중 하나가 멍해 있는 나를 향해 으스대며 멘트를 던진다.

“저희 사장님이 2년간 저 많은 갈비탕을 혼자 끓이셨어요…”

갈비탕만으로 연 8억 매출

말줄임표에는 ‘당신은 죽었다 깨어나도 못할 걸!’이라는 비교가 숨은 듯하다. 바람을 좀 쐬겠다는 핑계로 가게를 나섰다. 하루에 250그릇이면 한 달에 7500, 1년이면 9만 그릇이라는 소리인데… 한 그릇에 9000원이니… 가만있자… 세상에 갈비탕만으로 1년에 8억원이 넘는 매출을 올리는 셈이다. 싱글벙글할 만하군! 유리창 안으로 아까 그 장정들이 분주히 움직인다. 갈비 손질은 다 끝났다고 했는데… 다시 찾은 주방에서 셋은 일사불란하게 숙성고의 고깃덩어리들을 도마로 옮기고 있다. 눈을 마주친 막내가 묻지도 않았는데 친절을 베푼다.

“저녁장사 준비하는 거예요. 서두르지 않으면 낭패를 보거든요.”

비닐을 벗기고 근막에 따라 덩어리를 분할한다. 원래 소고기는 작은 근육 덩어리들이 모여 큰 부위를 형성하는데, 내 눈 앞에서 몸을 비틀고 있는 녀석은 등심이다. 분리한 덩어리에서 하얀 기름을 제거하는 작업이 한참이다. 모자이크처럼 짜여진 육고기 주방에 누군가 비집고 들어온다. 이 집 주인장이다. 주방에 전혀 어울릴 것 같지 않은 분위기의 사내가 장갑을 끼며 앞으로 나선다. 이내 칼의 날을 세우더니 고기를 잡는다. 괜히 평론가 앞이라고 폼 잡는 거 아닐까 의심할 틈도 없이 칼질이 시작된다. 감히 대한민국 최고의 솜씨라 평할 수는 없지만 내공이 만만치 않다. 씨익 웃더니 말을 잇는다.

“제가 이래 뵈도 해군 조리병 출신에 식육 가공업체 근무 경력 6년입니다.”

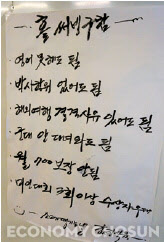

고기를 포기한 나의 시선과 귀는 그에게 집중됐다. 이야기에 빨려든다. 이야기는 이랬다. 대학에서 미술을 전공하다 입대해서 해군 취사병을 했단다. 칼질 하나만큼은 자신이 있던 터라 복학 전에 외식업체주방에서 아르바이트했다. 학교로 돌아간 뒤에도 어떻게 하면 외식 관련 직장을 얻을 수 있을까 고민하다 결국 호텔 문을 두드렸다. 마약 같은 중독성 때문인지 고기를 만지는 일이 정말 행복했다. 그 뒤 육가공 회사에서 가공, 유통, 판매, 영업직을 거치며 잔뼈가 굵었다. 그랬어! 그래서 고기를 만지는 손놀림이 예사롭지 않았던 게야. 확실히 예술적 감각을 타고난 사람은 외식업에 유리하다. 음식을 내는 플레이팅부터 매장 인테리어까지 그 재능이 영향을 끼친다. 가게 곳곳에 붙은 안내문들도 김 대표가 직접 썼다. 컴퓨터 폰트에서는 느낄 수 없는 강렬함과 예술성이 진동한다. 보고난 뒤 한참을 낄낄거린 재미난 내용이 있어 지면에 옮겨본다.

식당은 맛도 있어야 하지만 재미도 있어야 한다고 강연을 다닐 때마다 그렇게 힘주어 말했는데 여기 그 주인공이 있을 줄이야? 갑자기 궁금해진다. 실패는 없었던 걸까?