[김영민의 문장 속을 거닐다]

제발트의 ‘아우스터리츠’

시간이란 무엇인가?

“왜 시간은 한 곳에서는 영원히 정지하거나 점차적으로 사라지고, 다른 장소에서는 곤두박질을 치나요? 우리는 시간이 수백 년 혹은 수천 년 동안 일치하지 않았다고 말할 수는 없을까요.” –W.G. 제발트 ‘아우스터리츠’ 중에서

지난 세기 많은 서구 지식인들이 이성을 통해 역사가 진보했다고 믿었다. 그 주된 근거는 압도적인 생산력이다. 인간이 이성에 따라 자연을 ‘지배’하자, 전과는 비할 수 없을 정도로 많은 생산물을 얻게 되었다. 기아로 죽는 사람들의 비율도 현격히 줄었고, 평균 수명도 부쩍 늘어났으며, 보통 사람들도 귀족이나 먹었을 요리를 즐기게 되었다. 현대의 풍요로움은 놀랍기 짝이 없다.

이러한 진보의 환상을 깨뜨린 상징적인 사건이 나치에 의한 홀로코스트다. 서구 문명 한복판에서 벌어진 홀로코스트로 인해, 사람들은 현대 문명의 정당성에 대해서 심각한 회의를 품게 되었다. W.G. 제발트의 작품 ‘아우스터리츠’의 주인공도 그중 하나다. 나치의 유대인 박해를 피해, 생면부지의 사람 손에 성장해야 했던 아우스터리츠는 말한다. “인간의 최선의 계획들은 실현되는 과정에서 언제나처럼 정반대로 흘러갔다.”

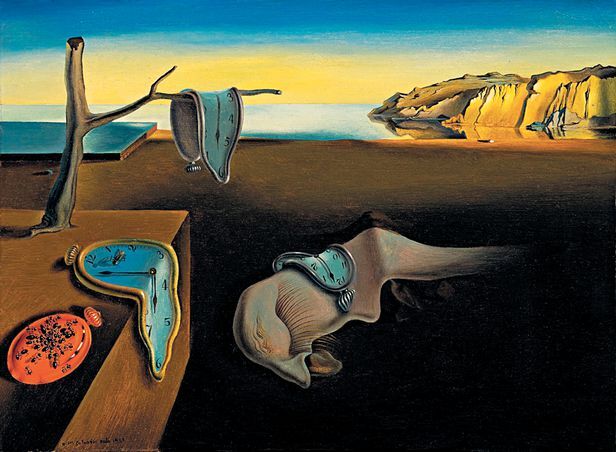

최대치의 생산력을 뽑아내려는 시간의 음모가 현대 문명의 저변에 도사리고 있다. 현대의 풍요를 누리기 위해, 사람들은 초 단위, 분 단위로 시간을 쪼개서 자신을 통제한다. 그러한 문화에 맞서 아우스터리츠는 ‘시간 외부에 있는 존재(Das Außer-der-Zeit-Sein)’가 되기로 마음먹는다.

그는 일단 시계를 가지고 다니는 일을 거부한다. 그리고 시간의 정체에 대해 묻는다. “왜 시간은 한 곳에서는 영원히 정지하거나 점차적으로 사라지고, 다른 장소에서는 곤두박질을 치나요?” “우리는 시간이 수백 년 혹은 수천 년 동안 일치하지 않았다고 말할 수는 없을까요.”

이러한 문제 제기는 과학적 근거가 있다. 뉴튼은 시간이 사물과 독립적으로 균질하게 흐른다고 보았지만, 뉴튼 이후 물리학 성과에 따르면 그것은 사실과 다르다. 세상의 시간은 결코 똑같이 흐르지 않는다. 위치와 이동 속도에 따라 시간은 달라진다. 시간은 위쪽보다는 아래쪽에서 느리게 간다. 그리고 많이 움직일수록 시간은 더디게 흐른다. 그 차이가 너무 미세하여 일상에서 느낄 수 없을 뿐.

‘현재의 경험’이란 말도 어폐가 있다. 빛의 이동에는 시간이 필요하기 때문이다. 당신이 보는 저 별빛은 오래 전에 그 별이 폭발하면서 발산한 것이다. 그 빛이 지구까지 오는 데 시간이 걸려서 이제야 그 빛을 경험하는 것일 뿐. 엄밀하게 따지면, 모든 경험이 그렇다. 눈앞의 사물에서 나온 빛은 금방 망막에 도달하기 때문에, 그 시간차를 느끼지 못할 뿐, 사실 동시에 일어나는 현상은 아니다. 한반도에 산다고 해서 모두 같은 시간대를 사는 게 아니다. 편의상, 같은 시간대를 산다고 할 뿐이다.

그러니 세상에는 사실 수많은 시간이 존재하는 셈이다. 그 흩어진 시간을 연결하여 일정한 흐름으로 인지하는 것은 다름 아닌 인간이다. 연, 월, 일, 시, 분, 초로 시간을 나누는 것도 인간이고, 과거, 현재, 미래로 시간을 구획하는 것도 인간이다. 물리학자 카를로 로벨리가 설파했듯이, 시간이 인간 앞에서 흐르고 있는 게 아니다. 인간이 시간을 조직한 결과가 시간의 흐름이다.

아니, 과거-현재-미래가 인간이 만든 거라고? 원래 존재하는 게 아니라? 그렇다. 누구나 자연스럽게 시간이 과거에서 현재를 거쳐 미래로 흐른다고 생각하는 것은, 인간이 관점을 가지는 동물이기 때문이다. 일정한 기억을 가지고 미지의 사태를 전망하는 와중에 부지불식간에 조직해내는 것이 이른바 시간의 흐름이다. 관점을 갖지 않는 존재는 시간의 흐름을 느끼지 않을 것이다.

관점을 갖는다고 해서 반드시 과거-현재-미래라는 흐름이 느껴지는 것은 아니다. 시간의 입자들로부터 일정 정도 거리를 두어야 흐름을 인지할 수 있다. 거리를 두지 않으면, 어떤 흐름도 인지할 수 없다. 거리를 두고 구름을 바라볼 때야 비로소 구름을 볼 수 있듯이. 정작 그 구름 안으로 들어가 보면, 구름은 온데간데 없고 수증기의 입자들만 있다. 무지개도 마찬가지다. 거리를 두고 봐야 무지개가 보이지, 무지개에 접근하면 무지개는 사라지고 없다. 시간의 흐름도 마찬가지다. 거리를 두고 보아야 시간의 흐름을 체험할 수 있다.

당연해 보이는 시간의 흐름마저도 인간이 취한 관점과 거리의 소산이라는 것을 깨달아야, 비로소 시간의 노예가 되지 않을 수 있다. 우리가 인생이 짧다고 느끼는 것도 결국 관점의 소산이다. 길다면 길고 짧다면 짧은 것이 인생이다. 관점을 자유로이 운용할 수 있다면, 특정 관점으로 인해 굳어져 버린 시간의 족쇄로부터도 자유로워질 수 있을 것이다. 그러나 그것이 어디 쉬운가. 실체라고 믿었던 것이 사실 인간의 관점과 조건의 소산이라는 ‘불교적’ 깨달음이 중요하다.

이런 취지로 평소에 구상해 둔 수퍼히어로 블록버스터 영화가 있다. 거기에는 사람들을 과로로 내모는 악당이 등장한다. 그에 맞서 사람들을 보호하기 위해 수퍼히어로가 매주 출동한다. 악당 이름은 먼데이(Monday). 그와 싸우는 수퍼히어로 이름은 위켄드(weekend). 먼데이와 위켄드의 싸움은 끝이 없다. 먼데이가 인간을 지배할 듯하면, 어느덧 위켄드가 도착한다. 그러나 위켄드도 오래 가지 않는다. 다시 먼데이가 역습한다.

시간 구분은 다름 아닌 인간이 스스로 만든 거라는 점을 깨달았을 때야 비로소 이 싸움은 끝날 것이다. 깨달은 사람은 사리가 생기고, 그 사리의 내공에 힘입어 먼데이를 물리친다. 깨닫지 못한 사람들은 사리 대신 요로결석이 생길 뿐. 먼데이가 오면 할 수 없이 출근해야 한다. 그뿐이랴. 아까운 월차를 내서 요로결석 치료를 받아야 한다.

이번 주말에도 변함없이 나는 이 철학적 블록버스터의 투자자를 기다린다.

김영민 서울대 정치외교학과 교수 조선일보 입력 2022.06.25

'철학' 카테고리의 다른 글

| 유시민을 위한 칸트 강의 (0) | 2023.02.24 |

|---|---|

| 고독사(孤獨死)에 대하여 (0) | 2023.01.16 |

| “무너지지 않기 위해”… 죽음의 수용소에서 이 작가를 공부했다 (0) | 2021.05.10 |

| 운명의 문을 여는 64가지 비밀번호[Monday DBR] (0) | 2021.04.05 |

| 소크라테스를 죽게 한 ‘프레임’…거짓도 사실로 둔갑 (0) | 2020.05.22 |