스스로 돕는 나무

_윤병무

봄이 데려온 구름이 봄비를 떨어뜨리자

겨우내 잠자던 나뭇가지가 깜짝 놀랐어요

나뭇가지의 귓속말을 듣자마자 줄기는

땅속의 뿌리에게 소리 높여 말했어요

뿌리야 깨어나! 봄이 왔어!

봄비가 내려! 이제 봄이야!

기뻐하는 줄기 말에 신난 뿌리가

잔뿌리까지 기지개 켜며 응답했어요

알았어, 힘껏 물을 끌어 올릴게!

줄기야, 가지마다 꽃을 피워 내!

마침내 가지마다 예쁜 꽃들이 피어나고

조막손 겨울눈마다 잎이 돋아났어요

봄이 오면 잎들은 가위바위보를 시작해요

하지만 번번이 겨뤄 봐도 결판나지 않아요

초봄에는 가위만 내고 여름에는 보만 내요

그러다 가을에는 땅바닥에서 바위를 내요

잎들은 햇빛을 받을수록 초록이 짙어져요

그동안 햇빛을 반죽해 줄기마다 보내줘요

상행선에 물을 싣고 하행선에 양식을 실은

줄기는 나무 곳곳에 부지런히 배달해요

물과 양식을 먹고 줄기마다 씨가 자라면

봄을 수놓았던 꽃잎은 어느새 시들어요

벌 나비를 불러들여 꽃가루받이를 하고는

열매에게 자리를 내준 꽃잎은 훨훨 떠나요

꽃 진 자리는 열매들의 터미널이에요

바람도 타고 동물도 타고 떠나는 곳이에요

뿌리-줄기-잎-꽃-열매는 제 몫을 다해요

일할 땐 함께 일하고 쉴 때는 함께 쉬어요

초등생을 위한 덧말

동물들과 식물들의 모습을 떠올려 보세요. 동물의 몸 구조는 꽤 다양하지만 식물은 비교적 단순해요. 나무든 풀이든 식물은 살아가는 방식이 비슷하기 때문에 모습과 크기는 서로 달라도 구조는 비슷해요. 그 구조의 공통점은 무엇일까요? 모든 식물에는 뿌리, 줄기, 잎, 꽃, 열매, 이렇게 다섯 가지 기관이 있다는 것이 공통점이에요. 뿌리 없는 식물 없고 줄기 없는 식물도 없어요. 잎도, 꽃도, 열매도 식물에게는 꼭 필요하기 때문에 모든 식물에 있는 거예요. 이 다섯 가지 기관이 왜 필요할까요?

식물의 ‘뿌리’에는 세 가지 기능이 있어요. 첫째는 식물이 제대로 자리 잡고 있을 수 있도록 ‘지지’하는 역할을 해요. 물 위에 떠 있는 부레옥잠 같은 수생식물은 예외이지만, 대부분의 뿌리는 땅속에 묻혀 있어요. 땅속에서 뿌리가 땅을 움켜쥐고 있기에 식물은 단단하게 고정되어 있는 거예요. 뿌리의 두 번째 기능은 땅속의 물을 ‘흡수’하는 일이에요. 물이 없으면 동물도 식물도 살 수 없어요. 뿌리의 세 번째 기능은 당근, 무, 고구마처럼 잎에서 만든 양분을 ‘저장’하는 거예요. 이처럼 뿌리는 식물을 땅에 고정시키고, 땅속의 물을 빨아들이고, 잎이 만든 양분을 저장하는 일을 해요.

‘잎’은 스스로 양분을 만들어요. 잎이 스스로 양분을 만드는 일을 ‘광합성’이라고 해요. 잎이 광합성을 하려면 세 가지 재료가 있어야 해요. 우선 물이 필요한데 물은 뿌리에서 얻어요. 또 이산화 탄소도 필요해요. 이산화 탄소는 공기에서 얻어요. 마지막으로 꼭 필요한 것은 햇빛이에요. 햇빛을 받아야만 잎에 있는 엽록체에서 물과 이산화 탄소를 합해서 광합성을 할 수 있어요. 광합성은 한자어로 빛 광(光), 합할 합(合), 성질 성(性)이니 한자 뜻을 생각해 보면 이해하기 쉬워요. 잎에서 광합성을 하면 녹말과 산소가 만들어져요. 녹말은 식물에게 꼭 필요한 양분이어서 자기가 쓰고, 산소는 식물에게는 필요 없어서 공기 중에 내보내요. 동물은 산소를 마시고 이산화 탄소를 내뿜으니 식물과 동물을 서로 돕는 관계예요.

모든 동물이 배설을 하듯이 식물도 자기에게 필요하지 않은 것은 바깥으로 내보내요. 그런 점에서 잎은 배설 기관이기도 해요. 광합성에서 생긴 산소는 조용히 방귀를 뀌듯이 배설을 하고요, 식물 속에 물이 너무 많으면 잎에서 수증기 상태로 공기 중에 내보내요. 잎의 뒷면에는 아주 작은 구멍이 있는데 이것을 ‘기공’이라고 해요. 이 기공을 통해서 불필요한 물이 빠져나가는 현상을 ‘증산 작용’이라고 해요. 식물은 증산 작용을 통해 스스로 온도 조절을 해요.

식물의 모든 줄기는 껍질에 둘러싸여 있어요. 그 껍질은 줄기를 보호해 주고 추위와 더위도 견딜 수 있게 해 주어요. 줄기는 어떤 일을 할까요? 줄기는 지도에 빗대면 ‘도로’와 같아요. 뿌리에서부터 자라난 줄기는 잎, 꽃, 열매와도 이어져 있어서 식물의 방방곡곡에 다 연결되어 있어요. 그래서 뿌리에서 흡수한 물을 식물 곳곳에 날라 주어요. 또 잎에서 만든 양분을 식물 곳곳에 배달해 주어요. 줄기의 도로는 두 개의 긴 터널로 되어 있어요. 그중 하나는 ‘물관’이고 다른 하나는 ‘체관’이에요. 물관은 뿌리가 흡수한 물을 끌어 올려 곳곳에 나르는 전용 도로예요. 체관은 잎에서 만든 양분을 곳곳에 배달하는 전용 도로예요.

꽃은 아름다워요. 그런데 꽃이 눈에 잘 띌 만큼 아름답고 향기로운 것에는 다 이유가 있어요. 그것은 식물의 번식을 돕는 벌과 나비 같은 곤충을 끌어 들이려는 목적이에요. 그래서 꽃은 식물의 번식 기관이에요. 씨를 만드는 곳이죠. 꽃은 식물마다 색깔과 모양이 다르지만 공통된 구조로 되어 있어요. 암술, 수술, 꽃받침, 꽃잎, 이렇게 네 부분으로 되어 있어요. 식물이 번식을 하려면 꽃가루받이가 이루어져야 해요. 어느 식물의 수술에서 만들어진 꽃가루가 같은 종류의 다른 식물의 암술머리에 옮겨 붙는 것을 ‘꽃가루받이’ 또는 ‘수분’이라고 해요. 그런데 식물은 스스로 옮겨 갈 수 없어서 곤충, 바람, 물, 동물 등을 이용해요.

꽃가루받이가 이루어지면 꽃은 제 할 일을 다 했기에 점점 시들어요. 꽃이 지는 거예요. 대신 꽃이 피었던 자리에서는 ‘씨’가 자라요. 씨를 감싸고 있는 ‘열매’가 맺혀 자라는 거예요. 열매가 잘 자라려면 많은 양분과 물이 필요해요. 물은 뿌리에서 얻고, 양분은 잎에서 얻어요. 열매가 다 자라면 번식을 해야 해요. 민들레나 단풍나무의 열매는 바람을 이용해서 직접 날아가요. 사과나 배 같은 열매는 동물에게 먹혀 그 동물의 배설물을 통해 이동해요. 도깨비바늘의 열매는 스쳐 지나가는 동물 털에 몰래 붙어 멀리 이동해요. 그 외에도 폭죽처럼 씨방을 터뜨려서 씨를 뿌리는 식물도 있고, 야자처럼 물가에 사는 나무는 자기 열매를 경사진 땅에 떨어뜨려 물까지 굴러가게 한 다음 물에 띄워서 이동시켜요.

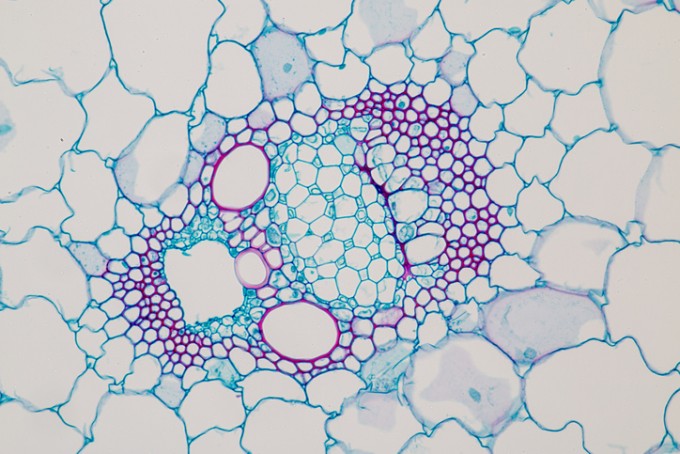

이렇듯 식물의 여러 기능과 능력은 자세히 보면 볼수록 참 신기해요. 그런데 그 놀라운 기능은 아주 작은 단위인 ‘세포’에서부터 나온 거예요. 식물뿐 아니라 모든 생물은 맨눈에는 안 보이는 ‘세포’로 이루어져 있어요. 현미경으로만 보이는 세포는 성벽 모양을 한 것도 있고 물거품 모양을 한 것도 있고, 참 제각각이에요. 또 모든 세포 속에는 작은 점 모양의 ‘핵’이 있어요. 세포의 핵은 무척 중요한데 핵에서 생명 활동을 조절하기 때문이에요. 따라서 생명체의 기본 단위인 세포가 있느냐 없느냐에 따라 생물과 무생물이 구분되어요. 우리가 동시를 읽고 느끼는 것, 식물의 구조와 기능을 이해하는 것은 세포에서 출발한 (높은 수준의) 생명 활동을 하는 거예요. ‘나’를 이루고 있는 모든 세포가 바로 ‘나’이기 때문이에요.