보기 드문 해수면 근처의 사냥 촬영

잠수 덜 할 수 있어 에너지 효율 높아

플랑크톤에 똥비료 공급해 온난화도 막아

뉴질랜드 앞바다에서 대왕고래가 해수면 근처의 크릴떼를 덮치는 모습. 미국 오리건 주립대 연구진이 드론으로 촬영했다./미 오리건 주립대

거대한 고래가 수면 가까이 올라온다. 조용히 헤엄을 치는가 싶더니 이내 거대한 입을 벌린다. 한순간에 크릴 떼가 고래의 입으로 들어간다.

미국 과학자들이 세계 최대 동물인 대왕고래가 해수면 가까이에서 사냥을 하는 모습을 드론으로 생생하게 촬영하는 데 성공했다. 이번 영상은 멸종위기에 처한 대왕고래를 보존하는 데 중요한 정보가 될 전망이다.

오리건 주립대 해양포유류연구소의 리 토레스 교수 연구진은 22일(현지시각) 국제학술지 ‘피어제이(PeerJ)’에 “대왕고래가 해수면 가까이에서 먹이를 사냥해 에너지 소비를 최소화한다는 사실을 현장 조사를 통해 확인했다”고 밝혔다.

◇해수면 근처에서 사냥해 잠수시간 줄여

대왕고래는 과거와 현재를 통틀어 지구에서 가장 큰 동물이다. 몸길이는 최대 30m로 공룡보다 작지만, 몸무게는 최대 190t까지 나가 100t이 안 되는 공룡을 압도한다. 수염고랫과에 속하는 대왕고래는 입에 나있는 빳빳한 수염으로 바닷물을 걸러 작은 갑각류인 크릴을 먹는다. 지금까지 대왕고래는 바다 깊은 곳에서 크릴을 잡아먹고 해수면 위로 올라와 산소를 호흡하고 배설을 한다고 알려졌다.

대왕고래는 엄청난 몸집 때문에 사냥도 잘 따져서 해야 한다. 자칫하면 사냥하느라 쓴 에너지가 크릴을 먹고 얻는 에너지보다 더 클 수도 있다. 토레스 교수는 “사람들은 고래가 늘 밀집해 있는 먹이를 잡기 위해 바다 깊이 들어간다고 생각했지만 해수면 근처에서 먹이를 잡을 수 있다면 더욱 에너지 측면에서 더 수지가 맞는 일”이라며 “뉴질랜드에서 발견한 대왕고래들은 그렇게 얕은 바다에서 크릴떼를 사냥했다”고 밝혔다.

연구진은 2017년 뉴질랜드 앞바다에서 보트를 타고 대왕고래를 추적했다. 동시에 드론을 띄워 공중에서 고래의 행동을 관찰했다. 연구진은 한 대왕고래가 해수면에서 크릴떼를 사냥하는 모습을 네 번이나 촬영하는 데 성공했다.

예상외로 고래의 평균 잠수 시간은 2.5분에 그쳤다. 미국 캘리포니아 연안의 대왕고래가 10분 정도 잠수하는 것에 비하면 상당히 짧다. 해수면에서 사냥을 할 때는 잠수 시간이 1,75분에 불과했다. 연구진은 뉴질랜드 대왕고래는 해수면에서 크릴을 사냥할 수 있기 때문에 잠수를 덜한다고 추정했다.

크릴떼에 접근하는 대왕고래. 오른쪽 눈으로 크릴떼를 추적하며 사냥 여부를 결정한다./미 오리건 주립대

대왕고래는 사냥 직전 크릴떼를 덮치기에 좋은 반대편 쪽으로 몸을 틀었다./미 오리건 주립대

대왕고래는 크릴떼를 덮친지 1,5초후 입을 최대 33도까지 벌려 크릴떼를 빨아들였다./미 오리건 주립대

연구진은 드론 영상을 통해 고래의 사냥 행동을 자세히 분석할 수 있었다. 일단 고래는 크릴떼에 접근하면서 사냥 여부를 결정했다. 이때 고래는 오른쪽 눈으로 크릴떼를 주시하면서 추적했다. 이를 통해 대왕고래는 어느 거리에서 얼마나 크게 입을 벌릴지 측정할 수 있었다. 영상을 보면 고래는 크릴떼를 습격하기 직전 먹이를 삼키기에 적당한 반대 쪽으로 몸을 틀기도 했다. 대왕고래는 평균 시속 3㎞가 채 안되는 속도로 헤엄치는데, 크릴떼를 습격하는 순간은 시속 48㎞까지 속도를 높였다.

토레스 교수는 “영상을 통해 먹잇감인 크릴의 반응도 볼 수 있었다”며 “크릴떼는 고래가 최대 속도로 덮치기 0.8초 전에 사방으로 달아나기 시작했다”고 밝혔다.

◇대왕고래 살리면 지구도 살아나

지구 최대 동물이라고는 하지만 대왕고래도 인간 앞에서는 속수무책이었다. 1900년만 해도 전 세계 바다에 35만~40만 마리가 있었지만 지금은 1만5000여 마리로 급감했다. 1800년대 중반부터 고래기름이 마가린과 비누, 윤활유 원료로 인기를 끌면서 고래를 잡는 포경(捕鯨) 산업이 급성장했기 때문이다. 국제자연보전연맹(IUCN)은 대왕고래를 멸종위기종으로 지정했다.

과학자들은 대왕고래를 되살리는 것은 결국 지구를 구하는 길이라고 주장한다. 바로 고래 똥 때문이다.

인류가 화석연료를 사용하면서 엄청난 양의 이산화탄소가 대기 중으로 배출돼 지구온난화를 불러왔다. 식물은 광합성을 하면서 대기 중 이산화탄소를 흡수한다. 바다에서도 그런 생물이 있다. 바로 식물성 플랑크톤이다. 육지 식물이 흡수하는 이산화탄소 양의 60%에 맞먹는 양을 흡수한다. 과학자들은 대왕고래의 똥이 식물성 플랑크톤을 번성하게 해 온난화를 늦출 수 있다고 본다.

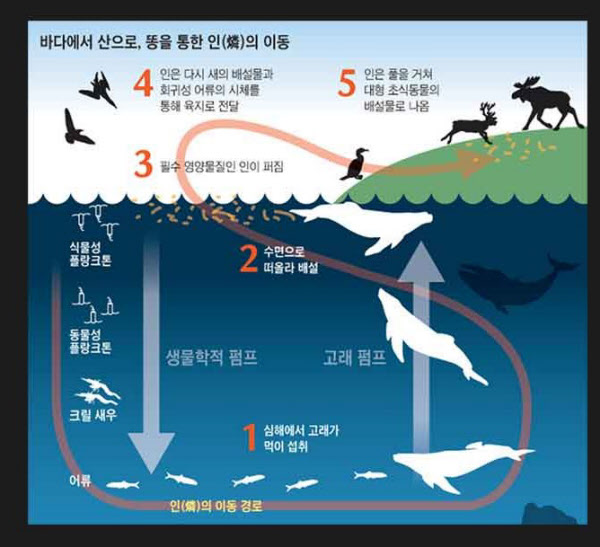

대왕고래가 해저에서 먹이를 먹고 해수면 근처서 배설해 영양물질을 이동시키는 과정./조선일보DB

미국 버몬트대와 하버드대 공동 연구진은 2010년 고래가 영양물질을 바다 깊은 곳에서 표층으로 뽑아 올리는 펌프 역할을 한다고 발표했다. 바로 ‘고래 펌프’ 이론이다. 식물성 플랑크톤은 해수면에서 햇빛을 받아 자라고 동물 성 플랑크톤의 먹이가 된다. 이어 바다 밑으로 내려가면서 크릴, 어류로 먹이사슬이 이어진다. 대왕고래는 수심 100m에서 엄청난 양의 크릴을 먹고 해수면으로 올라와 배설을 한다. 고래 똥에 포함된 인과 철분은 해수면 식물성 플랑크톤에게 최상의 비료가 된다. 이번에 발견한 뉴질랜드 대왕고래는 특이하게 해수면에서 비료를 주면서 동시에 식사도 같이 한 셈이다.

조선일보 이영완 과학전문기자 입력 2020.04.23

'동영상' 카테고리의 다른 글

| “건들지 마!” 인도서 표범에게 덤비는 황소개구리 포착 (0) | 2020.05.27 |

|---|---|

| 새끼들에게 길 건너는 법을 가르치는 엄마 레오파드 (0) | 2020.05.06 |

| 토끼를 통째로 삼키는 거대 갈매기 포착 (0) | 2020.04.13 |

| 축구 별들 사로잡은 '테크볼' 열풍 / YTN (0) | 2020.04.11 |

| 귀여운 외모에 서린 恨… 이모·형들 '녹다운' 시킨 천재소년 정동원 (0) | 2020.02.24 |