개인의 노력이 그 사람의 인생에 얼마나 영향을 미칠 수 있는가는 늘 관심이 가는 주제다. 예를 들어 요즘 우리 사회는 노력보다는 태생(금수저, 흙수저)이 더 중요하다는 관점이 우세한 것 같다. 필자 역시 나이가 들수록 노력의 비중을 줄여 잡고 있는데, 사회 불평등에 새삼 눈 뜬 건 아니고 운(우연 또는 잡음(noise))이 삶을 꽤 좌우한다는 깨달음 때문이다. 운칠기삼(運七技三)이라는 말도 있지 않은가. 그렇다고 노력하지 말자는 건 아니고 일이 잘 안 풀릴 때 너무 억울해하지 말자는 것이다.

2015년 초 학술지 ‘사이언스’에는 필자의 인생관에 부합하는 연구결과가 실렸다. ‘암 발생의 불운 가설’로 불리게 될 내용으로, 암은 유전이나 환경(생활습관) 때문에 생기는 경우보다는 세포가 분열할 때 일어나는 임의의 돌연변이 때문에 생기는 경우가 더 많다(65%)는 결론이다. 따라서 본인이나 특히 자녀가 암에 걸렸을 경우 ‘내가 잘못 산 결과’라고 너무 자책하지 말라는 것이다.

이에 대해 격렬한 반발이 이어졌고(불운의 결과는 고작 10% 내외라며), 암에 따라서 환경요인이 90%에 이르는 경우도 있고 암 예방을 위해서는 올바른 생활습관이 정말 중요한데 불운을 탓하는 틀린 연구결과가 이런 노력에 찬물을 끼얹을 수 있다고 우려했다. 필자는 이 내용을 에세이로 다루면서 “설사 암 발생에서 불운이 차지하는 요인이 65%라도 예방노력을 게을리하지 말아야겠다”고 글을 마무리했지만 아무튼 그 뒤 암을 보는 시각이 바뀐 건 사실이다(자세한 내용은 과학카페 215 ‘암은 여전히 은유로서의 질병인가’ 참조).

그런데 최근 신경과학 분야에서 비슷한 논란이 벌어지고 있다. 성인의 뇌에서 신경 생성, 즉 뉴런이 새로 만들어지느냐를 두고 엇갈린 실험결과가 각각 저명한 저널에 실렸다. 성인의 뇌에서 뉴런이 만들어지는지 여부가 삶을 대하는 태도에 어떻게 영향을 미칠까.

1998년 논문 6300회나 인용돼

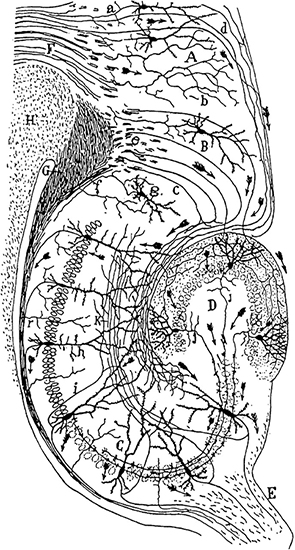

‘현대 신경과학의 아버지’로 불리는 신경해부학자 산티아고 라몬 이 카할은 “어른의 뇌에서는 뉴런이 죽어갈 뿐 새로 만들어지지 않는다”고 선언했고 이 도그마는 100년 넘게 학계를 지배했다. 그런데 1998년 미국 소크연구소의 프레드 게이지 박사팀은 죽은 사람의 뇌를 들여다본 결과 성인의 뇌에서 세포분열이 일어나 뉴런이 새로 만들어진다는 사실을 발견해 학술지 ‘네이처 의학’에 발표했다. 이 논문은 지난 20년 동안 무려 6300회나 인용됐을 정도로 엄청난 영향을 미쳤다.

무엇보다도 뇌에서 신경생성이 일어나는 부위가 기억과 학습에 관련된 해마라는 게 이런 반향을 일으켰다. 즉 신경생성이 기억과 학습에 연관될 가능성이 크고 이어지는 연구에 따르면 생활습관이 신경생성에 영향을 미치는 것으로 나타났기 때문이다. 예를 들어 만성적인 수면부족이 학습과 기억에 부정적인 영향을 미치는 건 “해마에서 신경생성이 제대로 이뤄지지 않기 때문”이다. 만성적인 스트레스가 우울증으로 이어지는 것도 신경생성을 억제하기 때문이다. 항우울제가 효과가 있는 건 신경생성을 촉진한 결과라는 연구결과도 있다.

게다가 운동을 해도 신경생성이 활발해지고 주변 환경이 단조로울 때보다 다채로울 때 신경생성이 더 많이 일어난다는 연구결과도 있다. 한마디로 본인만 노력하면 나이가 들어도 얼마든지 맑은 정신상태를 유지할 수 있다는 말이다. 이는 우리가 아무리 노력해도 뇌세포가 죽는 속도를 늦추는 게 고작이라는 기존 관점과는 크게 다른 결론이다.

그런데 문제는 이런 연구결과들이 사람이 아니라 실험동물(주로 생쥐나 쥐)을 대상으로 얻은 것이라는데 있다. 이런 행동실험을 한 뒤 뇌를 꺼내 해마를 살펴봐야 하는데 사람에서는 불가능한 얘기다. 그럼에도 사람에서 성체 신경생성이 일어나므로 이런 현상도 일어날 거라고 봐도 무리가 없다는 논리다. 게다가 1998년 논문에서 신경생성이 관찰된 다섯 명의 평균나이는 64세였다!

180도 다른 결과 나와

학술지 ‘네이처’ 3월 15일자에는 이런 분위기에 찬물을 끼얹는 연구결과가 실렸다. 노인은 고사하고 십대 후반만 돼도 신경생성이 거의 일어나지 않는다는 내용으로, 만일 이게 맞다면 19세기 말 산티아고 라몬 이 카할의 도그마로 회귀하는 것이다. 이 논문은 발표되자마자 대서특필됐고 국내 언론에서도 크게 다뤘다. 덕분에 필자는 다룰 타이밍을 놓쳤다.

그런데 학술지 ‘셀 줄기세포’ 4월호에 성인에서 신경생성이 일어나고 게다가 70대 노인에서도 그 정도에 별 차이가 없다는 연구결과가 실렸다. 꿈의 저널인 ‘NSC’의 하나인 ‘셀(C)’의 자매저널인 ‘셀 줄기세포’ 역시 임팩트팩터가 23에 이르는 대단한 저널이다(참고로 ‘네이처(N)’는 40이다).

게다가 논문에서 한 달 전 ‘네이처’에 실린 논문을 인용하고 있다. 즉 논문을 심사하던 도중이나 게재가 결정된 뒤 ‘네이처’ 논문을 알게 돼 그 부분에 대한 언급을 추가한 것으로 보인다. 결론이 서로 정반대인만큼 실험데이터도 다시 한번 꼼꼼하게 살펴봤을 것이다.

이 논문을 읽고 난 소감을 한 단어로 말하면 ‘당혹감’이다. 필자는 실험에 쓰인 시약도 조사해봤는데 두 논문에서 같은 회사의 시약을 쓴 것도 꽤 있었다. 해당 분야 최고의 연구자들이 비슷한 방법에 비슷한 시약을 쓴 실험을 했는데 어떻게 한쪽(미국 샌프란시스코 캘리포니아대가 주축)은 성인 신경생성이 거의 안 일어나고 다른 쪽(미국 컬럼비아대가 주축)은 어릴 때나 마찬가지로 왕성하게 일어난다는 정반대의 결론이 나올 수 있을까. 지난해 다룬 ‘실험 재현성 위기’가 새삼 떠오른다(자세한 내용은 과학카페 321 ‘암 정복한다는 신약, 세상에 나오지 못하는 이유’ 참조).

아무튼 이 자리에서 두 논문을 소개하겠는데 이해를 돕기 위해 먼저 ‘셀 줄기세포’의 논문부터 살펴본다.

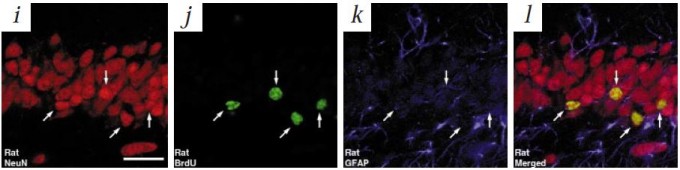

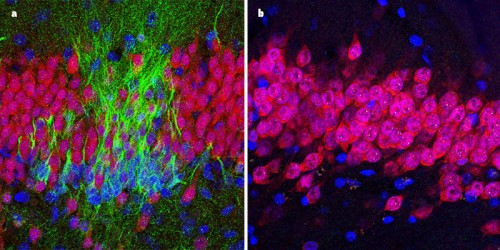

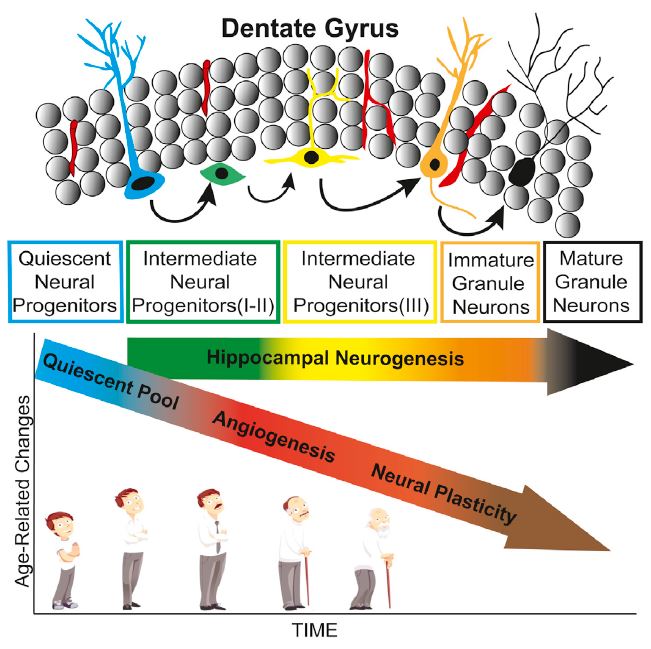

성인 신경생성이 일어난다는 건 어른의 해마(정확히는 치상회(dentate gyrus)라는 부분)에서 줄기세포가 분화해 뉴런이 만들어진다는 말이다. 위의 일러스트에서 볼 수 있듯이 이 과정에서 여러 단계를 거치게 되므로 만일 신경생성이 일어난다면 해마에는 각 단계의 세포가 존재해야 한다. 연구자들은 모두 다섯 가지를 확인했는데 분화 순서에 따르면 휴면 신경 전구세포(quiescent neural progenitor), 중간단계 신경 전구세포(intermediate neural progenitor)Ⅰ-Ⅱ, 중간단계 신경 전구세포 Ⅲ, 미성숙 뉴런(immature granule neuron), 성숙 뉴런이다. 만일 성인 신경생성이 일어나지 않는다면 성숙한 뉴런만 존재할 것이다.

현미경으로 들여다보기만 해서는 세포의 정체를 알 수 없기 때문에 면역학적 방법을 쓴다. 즉 각 세포에서 고유하게 발현하는 단백질에 대한 항체를 만들어 여기에 반응하느냐 여부에 따라 그 세포의 존재유무를 판단하는 것이다. 연구자들은 이런 처리를 한 뒤 치상회의 세포 개수를 일일이 세서 성인 신경생성 여부를 판단했다.

이 논문의 최대 강점은 시료다. 즉 해마 시료는 사망한 사람 28명에서 얻었는데 나이 분포는 14세에서 79세에 이른다. 연구자들은 변수를 없애기 위해 심신이 건강한 사람만을 골랐다. 만성질환이 있거나 마약을 하는 경우 신경생성에 문제가 있을 수 있기 때문이다. 또 만에 하나 있을 변질을 우려해 사후 26시간이 넘는 시료도 배제했다.

실험결과는 전달 ‘네이처’ 논문이 없었더라도 놀라운데 나이와 관계없이 비슷한 수준으로 신경생성이 일어나는 것으로 나타났기 때문이다. 이는 성인 신경생성이 일어나지만 나이가 들수록 빈도는 떨어진다는 기존의 상식적인 관점을 뒤집는 결과다. 즉 건강하기만 하면 적어도 70대까지는 신경생성이 왕성하게 일어난다는 뜻이기 때문이다.

반면 휴면 신경 전구세포의 개수는 나이에 듦에 따라 줄어들었고 혈관생성(angiogenesis)과 신경가소성(neural plasticity) 역시 나이가 많을수록 떨어졌다. 즉 나이가 들수록 기억과 학습 능력이 떨어지는 건 뉴런이 줄어서가 아니라 포도당과 산소 공급이 원활하지 못하게 되고 뉴런이 경직된 결과라는 것이다.

다른 영장류 결과도 비슷

반면 ‘네이처’ 논문의 결과는 전혀 다르다. 성숙한 뉴런을 제외한 앞의 모든 세포들은 나이가 듦에 따라 급격히 숫자가 줄어들어 노인까지 갈 것도 없이 청소년 시기에도 거의 존재하지 않는다. 이 논문의 장점은 선명한 이미지 데이터로 보이는데, 미성숙 세포들이 나이에 따라 급격히 줄어드는 과정이 그럼처럼 전개되고 있다.

게다가 사람의 결과를 뒷받침하기 위해 영장류인 붉은털원숭이를 대상으로 같은 실험을 했고 비슷한 결과를 얻었다. 즉 사람보다는 감소폭이 덜하지만 나이가 듦에 따라 성체 신경생성 능력이 급격히 떨어지는 것으로 나왔다.

다만 이 논문은 사람 시료에 약간 문제가 있다. 14주 태아부터 77세 노인까지 59명에서 시료를 얻었는데 대다수가 심각한 질병으로 인한 사망자이고 12명은 중증 뇌전증(간질)로 뇌절제 수술을 할 때 얻은 시료다. 연구자들도 이 점이 의식됐는지 논문에서 “우리의 성인 치상회 시료에서 미성숙 뉴런이 거의 없는 건 질병이나 죽음과 연관된 과정 때문일 수도 있다”고 언급했다.

이들의 연구에 대해 ‘셀 줄기세포’ 논문의 저자 가운데 한 사람인 컬럼비아대 르네 헨 교수는 “성인 신경생성이 너무 미미해 어떤 중요한 기능을 한다고 보기 어렵다는 건 우려스러운 결과”라면서도 “이들의 실험에 오류가 있을 여지가 많다”고 덧붙였다. 즉 조직을 처리한 방식이나 환자의 병력, 뇌의 염증 여부 등이 신경생성을 발견하지 못한 이유일 수도 있다는 것이다. 이에 대해 ‘네이처’ 논문을 이끈 샌프란시스코 캘리포니아대 아튜로 알바레즈-버일라 교수는 “우리는 단지 다른 사람들이 봤다고 주장하는 걸 보지 못했을 뿐”이라고 촌평했다.

앞으로 성인 신경생성을 둘러싼 논란이 어떻게 정리될지 궁금하다. 만일 일어나지 않는 걸로 결론이 난다면 신경과학계는 큰 타격을 입을 것이다. 2000년대 들어 많은 연구가 성인 신경생성을 전제로 이루어지고 있는데 만일 그게 아니라면 굳이 이런 연구에 세금을 쏟아부을 이유가 없기 때문이다.

이 글의 마무리는 3년 전 ‘암 발생의 불운 가설’ 논란 때와 비슷하다. 설사 성인 신경생성이 일어나지 않더라도, 즉 ‘네이처’ 논문이 맞더라도 뇌를 건강하게 유지하려는 노력(숙면, 독서, 운동)을 게을리하지 말아야겠다.

※ 필자소개

강석기 과학칼럼니스트 (kangsukki@gmail.com)

LG생활건강연구소에서 연구원으로 근무했으며, 2000년부터 2012년까지 동아사이언스에서 기자로 일했다. 2012년 9월부터 프리랜서 작가로 지내고 있다. 지은 책으로 『강석기의 과학카페』(1~6권),『생명과학의 기원을 찾아서』 등이 있고, 옮긴 책으로 『반물질』, 『가슴이야기』, 『프루프: 술의 과학』 등이 있다.

동아사이언스 2018년 04월 10일