세상에

문제 없는 인생이

과연 있을까요.

그렇지 않습니다.

모두의 삶에는

나름의 문제가 있습니다.

저는

그 문제로 인해

우리가 자유롭고, 지혜로워진다고

생각합니다.

왜냐고요?

문제를 품고서 골똘히

궁리하고,

궁리하고,

또

궁리하는 과정을 통해

솔루션을 얻기 때문입니다.

그게 결국

삶에 대한 깨달음입니다.

궁리하고 궁리하면

통하고 통합니다.

‘백성호의 궁궁통통2’에서는

그런 이야기를 담습니다.

#궁궁통1

충주 석종사

금봉선원의 선원장은

혜국 스님입니다.

혜국 스님의 오른손을

처음 본 사람은

깜짝 놀랍니다.

검지와 중지,

그리고 약지가

잘려져 있습니다.

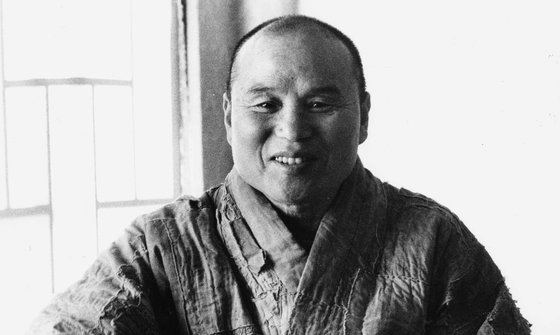

혜국 스님은 젊은 시절 수행의 막다른 벽에서 자신의 손가락을 태웠다. 그만큼 치열했다. 지금 돌아보면 그래선 안 되는 일이었다고 말한다. 중앙포토

혜국 스님의

오른손에는

수행자의 치열한 사연이

숨어 있습니다.

#궁궁통2

출가한 후에

혜국 스님은 선방에서

간화선 수행을

했습니다.

화두만 골똘히

사유하고 파고들며

깨달음을

찾는 선(禪)명상법이

간화선입니다.

그걸 위해

선방의 방석 위에

앉았는데,

현실은 달랐습니다.

처음에는

분기탱천한

마음이었습니다.

이 자리에서

깨달음을 이루겠다는

결기 서린 마음으로

앉았는데

5분도 못 갔습니다.

“앉으면

3분, 5분도 못 갔다.”

초등학생 때

딱지치기하던 일,

여학생들이 놀 때

고무줄 끊던 일.

그런 게 자꾸 생각나더라.

내 안에 있는

사진기, 녹음기가

자꾸만 돌아가더라.

정말 속상했다.

그래서 방황도 많이 했다.”

혜국 스님은

당시 해인사 방장인

성철 스님을

찾아갔습니다.

당시

혜국 스님 나이는

스물한 살이었습니다.

혜국 스님이

말했습니다.

“아무리 수행을 해도

잘 안 돼서

그냥 법화경(法華經)을

연구하는

학자가 될까 합니다.”

이 말을 들은

성철 스님은

버럭 역정을 냈습니다.

“내가 던지는

세 가지 물음에

둘을 답하면

원하는 대로 해라.”

성철 스님은 물컵을 하나 들어 보이며 혜국 스님에게 깨달음으로 가는 길을 우회적으로 보여주었다. 챗GPT, 백성호 기자

성철 스님은

앞에 놓인

물컵을

하나 들었습니다.

“이게 보이느냐?”

“네, 보입니다. 스님.”

“무엇으로 보느냐?”

“아, 네. 눈으로 봅니다.”

그때는

밤이었습니다.

성철 스님은

방 안의 불을 껐습니다.

캄캄해졌습니다.

성철 스님은

다시 물컵을 들며

물었습니다.

“들었느냐,

안 들었느냐?”

너무 캄캄해서

아무것도

안 보였습니다.

혜국 스님이

있는 그대로

답했습니다.

“캄캄해서

모르겠습니다.”

이 말을 듣고

성철 스님이

말했습니다.

“아까 보던 눈깔은

어디 갔느냐?”

“있습니다.”

“그럼 왜 안 보이느냐?”

혜국 스님은

아무런 답도

하지 못했습니다.

성철 스님은 "억!"하고 소리친 뒤 혜국 스님에게 그 무게를 물었다. 그건 눈에 보이고, 귀에 들리고, 손에 만져지는 이 세상 모두의 무게를 묻는 물음이었다. 중앙포토

이게

성철 스님의

첫 번째 물음이었습니다.

#궁궁통3

성철 스님은

갑자기

소리를

버럭 질렀습니다.

“고양이나 올빼미는

캄캄해도 본다.

왜 그런가.

어두운 곳에서 볼 수 있는

에너지를 익혔기 때문이다.

캄캄한 데서도 잘 보도록

내 에너지를 익히면

잘 볼 수 있고,

환한 데서 잘 보도록

에너지를 익히면

환한 데서 잘 본다.

그러니

네 눈으로

보는 게 아니다.

그걸 익히는

주인을 찾아야지,

이놈아!”

이말 끝에

성철 스님은

다시 한번

야단을 쳤습니다.

“누가 글을 보고

누가 법화경을 보는 줄도

모르지 않느냐.

그 주인을 찾아야 하지

않느냐!”

첫 물음부터

꽉, 하고

막혔습니다.

이어서

성철 스님이

소리를 질렀습니다.

“억!”

그런 뒤에

물었습니다.

“몇 근이고?”

이 소리의

무게를 묻는

질문이었습니다.

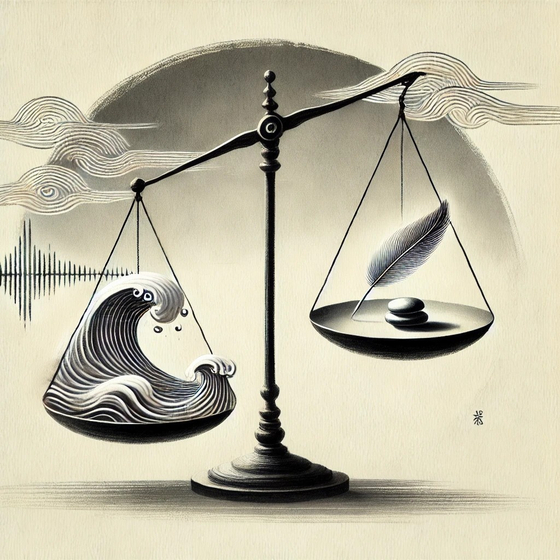

억, 하는 소리의 무게는 얼마나 될까. 따지고 보면 그게 바로 내가 짊어지고 있는 삶의 무게다. 그 소리가 비었음을 깨치면 삶 역시 무게를 비운다. 그때 우리는 그물에 걸리지 않는 바람이 된다. 챗GPT, 백성호 기자

소리에

실체가 있는가,

아니면

없는가를 묻는

물음이었습니다.

혜국 스님은

답을 못했습니다.

답은 고사하고

그런 물음을 받는 것조차

처음이었습니다.

첫 번째 물음도

두 번째 물음도

결국

답을 못 했습니다.

그걸 본

성철 스님이

말했습니다.

“세 번째 물음은

물을 필요도 없다.

이놈아,

가서 하루 5000배씩

해라.”

혜국 스님은

해인사 경내의

장경각에 가서

하루 5000배씩

했습니다.

밥 먹는 시간만 빼고

하루 15시간

꼬박 절을 해야

5000배를 채울 수

있었습니다.

혜국 스님은

이렇게

말하더군요.

“그렇게

7만 배쯤 했을 때

아, 나는 없고

절하는 놈이

따로 있구나라는 게

언뜻 느껴지더라.”

#궁궁통4

그래도

쉽진 않았습니다.

급기야

혜국 스님은

장경각에 들어가

자신의 손가락 세 개를

태웠습니다.

자신의 손가락을 태우는 수행자. 그건 앞으로 나가고자 하는 열망이고, 내 마음이 묶여 있는 것에 대한 절망의 표현이다. 붓다의 가르침은 망상 때문에 손가락을 태우는 게 아니고, 그 망상이 비었음을 깨치는 일이다. 챗GPT, 백성호 기자

검지와 중지,

그리고

약지(무명지)였습니다.

“좌선하는데

자꾸만

망상이 올라오고,

그 망상을 따라갔다.

그런 업(業)의 노예에서

벗어나고 싶었다.

종이 아니라

주인이 되고 싶었다.

중다운 중이 되고 싶었다.”

젊은 시절,

수행에 대한 결기의

극한적 표현이었습니다.

지금

되돌아보면

다르다고 하더군요.

“선(禪)에 대한

막연한 동경심.

그래서

손가락을 태웠다.”

1년 반 만에

성철 스님을

다시 찾아갔다가

손가락 때문에

호되게 꾸지람도

들었습니다.

혜국 스님은

이렇게

말했습니다.

“나는 못난 놈이었다.

만약 내 상좌(절집의 제자)가

손가락을

태우겠다고 하면

반대한다.

나는 달려가서

말리겠다.

그 에너지로

공부를 하라고 하겠다.

내가 왜

손가락을 태웠겠나.

절 밖에 나갔다가

예쁜 여자를 보면

자꾸 생각이 나니까,

절에 돌아와서도

생각이 나니까.

그래서 태웠다.”

성철 스님이

눈앞에서 들었던

물컵과

절집에 돌아와서도

자꾸만 생각나는

여인의 정체가 뭘까요.

그들은 모두

눈에 보이고

손에 잡히는

색(色)입니다.

그들의 모습을

떠올릴 때

덩달아 따라오는

기억과 감정도

불교에서는

색(色)이라고 부릅니다.

그 색(色)이

“있다”고 여기면

집착이 생깁니다.

그 집착으로 인해

괴로움도 생깁니다.

불교의 선수행은

그 색(色)의 정체를

뚫는 일입니다.

그게 정말

있는 것인지,

아니면

없는 것인지 말입니다.

그걸 뚫을 때

비로소 세상도 뚫리기

때문입니다.

혜국 스님은

이렇게

말했습니다.

“결국

나를 뚫는 것이다.

‘나는 누구인가’라는

물음을 뚫는 것이다.

그렇게

나의 존재원리를

깨닫는 것이다.”

불교의 마음 공부는 자신의 내면을 향해 활을 겨누는 일이다. 바깥세상을 향해 활을 겨누는 이는 마음을 깨칠 수가 없기 때문이다. 결국 깨달음의 열쇠는 내 안에 있다. 챗GPT, 백성호 기자

혜국 스님은

쉬운 예를

하나 들었습니다.

“어젯밤 꿈에

불을 만났다면

뜨겁지 않겠나.

아침에 눈을 딱 뜨면

어떤가.

그게 있는 불인가,

없는 불인가.

그렇다.

없는 불이다.”

우리의 삶도

마찬가지라고 했습니다.

“생각의 정체는

비어있음이다.

그래서

모든 생각은

‘비어 있는 생각’이다.

그걸 ‘무념(無念)’이라고 한다.

그걸 알면

있음과 없음을

동시에 보게 된다.

그래서

우리가 자유로워진다.”

혜국 스님이 말한

비어 있음은

아무것도 없는

허무의 없음이 아닙니다.

없음을 통해

존재하고 피어나는

이 세상입니다.

그걸

불교에서는

색즉시공 공즉시색

(色卽是空 空卽是色)

이라고 부릅니다.

나무 한 그루를 뚫으면, 숲 전체를 뚫는 일과 같다. 인간과 세상도 마찬가지다. 나의 마음을 뚫으면, 이 세상과 이 우주도 동시에 뚫린다. 챗GPT, 백성호 기자

삶의 온갖

슬픔과 고통을

포맷시킬 수 있는

지혜의 눈이자,

우리 삶의 무게를

덜어주는

자유의 날개입니다.

이 한 마디!

“결국 나를 뚫는 것이다.”

역사 속의

불교 선사들은

하나같이 말합니다.

바깥을 향해,

세상을 향해

활을 겨누지 마라.

왜 그럴까요.

그걸 통해선

진리를 찾을 수가

없기 때문입니다.

그럼

어디를 겨누어야

할까요.

그렇습니다.

선사들은 하나같이

내 마음을

겨누라고 말합니다.

왜

내 마음일까요.

거기가

이 우주의 중심이기

때문입니다.

거기를 뚫을 때

비로소

이 세상과 이 우주도

동시에 뚫리기

때문입니다.

그러니

바깥에서

진리를 찾는 일은

힘겹고 어리석은

일입니다.

늦겨울 온 산을

다 뒤지고 다녀도

찾지 못한 매화는

늘

내 집 마당에

피어있기 마련입니다.

그러니

마음공부를 하는

사람이라면

내 마음을 향해

활을 겨누어야 합니다.

왜냐고요?

거기에

답이 있기

때문입니다.

에디터 백성호 중앙일보 종교전문기자 발행 일시2025.02.21

'종교' 카테고리의 다른 글

| 종교 호감도 조사 (0) | 2025.01.22 |

|---|---|

| 예수의 이웃사랑 실천하는 이, 그가 작은 예수 (0) | 2024.12.23 |

| 암 11개 발견에 “감사합니다”…이재철 목사의 이상한 기도 (0) | 2024.12.13 |

| 현각 스님 연 끊은 과학자 모친, 어느 날 편지 1통을 보내왔다 (0) | 2024.11.22 |

| “그럼 새가 먼저 해탈하겠소” 하늘이 천국이라 믿는 당신께 (0) | 2024.08.21 |