[메드테크, 우리가 국대다]

토닥, 청각 장애인용 인공와우 국내 첫 개발

반도체 공정 적용해 외산보다 소리에 민감

국내 의료기기 벤처 토닥이 개발한 '임상용 32채널 인공와우 전극 제작 기술'이 지난 3월 범부처 전주기 의료기기 연구개발사업 10대 대표과제로 선정됐다. 민규식 토닥 대표(앞줄 가운데)와 연구원들이 포즈를 취했다./조선비즈

보청기로 소리를 높여도 소리가 들리지 않는 청각 장애인을 위한 인공와우가 국내에서도 개발됐다. 인공와우는 실제 달팽이관(와우)을 대신해 소리 진동을 전기신호로 바꿔 대뇌에 보내는 장치다. 국산화에 성공했을 뿐아니라, 세계 최초로 수작업이 아닌 반도체 공정을 이용해 기존 외국산 제품보다 정밀하고 대량생산이 가능하다는 평가를 받았다. 국내를 넘어 글로벌 시장으로 진출할 기술이 완성된 것이다.

국내 의료기기 벤처 토닥이 개발한 ‘임상용 32채널(전극) 인공와우 전극 제작 기술’은 지난 3월 범부처 전주기 의료기기 연구개발사업 10대 대표과제로 선정됐다. 범부처 전주기 의료기기 연구개발사업은 2020년부터 2025년까지 6년간 총 1조 2000억원을 투입해 의료기기 기술 개발부터 임상시험·인허가와 제품화에 이르는 전주기를 지원하는 대형 연구개발(R&D) 프로젝트이다.

토닥은 전극 기술을 이용해 인공와우 ‘설리번’을 개발했다. 지난달 20일 서울 구로구 토닥 본사에서 만난 민규식 대표는 “현재 인공와우는 국내에서 매년 1000대 안팎으로 팔리는데 전량 수입에 의존하고 있다”며 “우리가 개발한 국산 인공와우를 올해 하반기 삼성서울병원에서 임상시험을 시작할 계획”이라고 밝혔다.

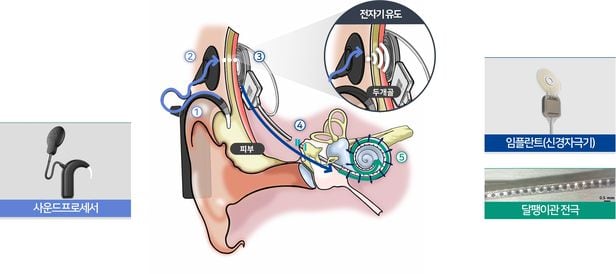

인공와우를 이식, 착용한 모습을 표현한 일러스트./토닥

◇반도체 공정 기술로 전극 찍어내

귀는 소리를 모아 고막을 북처럼 울려 진동을 증폭한다. 이 진동은 달팽이처럼 말려있는 달팽이관을 따라 들어가며 청신경세포를 자극한다. 그러면 진동이 전기신호로 바뀌어 뇌로 전달된다. 이제 뇌가 소리를 듣고 인지한다.

설리번은 기존 외국산 인공와우와 구조, 원리가 같다. 귀 피부 안 두개골에 이식하는 신경자극기와, 바깥에서 귀에 끼우고 붙이는 사운드 프로세서로 이뤄져 있다. 보청기가 소리를 증폭하는 고막의 역할을 대신한다면, 인공와우는 달팽이관을 대신한다.

사운드 프로세서를 통해 입력된 소리 신호가 아날로그와 디지털 필터를 거쳐 디지털 신호로 바뀐다. 이 신호는 무선 데이터 전송 기술을 통해 실시간 신경자극기로 전달된다. 이후 전기 자극신호로 바뀌어 청신경을 따라 뇌로 전달된다. 이때 전극이 많으면 많을수록 더 다양한 조합의 전기신호를 청신경에 보낼 수 있다.

민규식 대표는 2001년 국내 벤처기업인 뉴로바이오시스에서 인공와우를 개발하는 연구에 참여했다. 뉴로바이오시스는 당시 플라스틱인 액정 폴리머를 이용해 인공와우를 개발하려고 했다. 플라스틱으로 인공와우를 만들고 반도체 공정에 쓰는 레이저 미세가공 기술로 전극을 찍어내면 저렴하고 빠르게 대량 생산할 수 있다고 생각했다.

기존 외국산 인공와우 제품들은 티타늄 재료에 전극을 수작업으로 하나하나 만든 것이다. 전극이 얹어지는 기다란 어레이가 지름 0.4~0.8㎜로 매우 가느다랗기 때문에 자동화가 어려웠다. 그는 연구 경험을 살려 플라스틱 인공와우를 사업화하기 위해 2015년 토닥을 창업했다.

하지만 곧 난관에 부딪혔다. 액정 폴리머를 생체 이식용 전자기기로 쓴 사례가 없었기 때문이다. 작은 벤처기업이 액정 폴리머의 안전성을 입증하고 국가기관에서 승인을 받기까지 필요한 비용과 시간이 어마어마했다. 결국 민 대표는 기존 인공와우와 마찬가지로 티타늄을 재료로 선택했다.

민 대표는 “비록 플라스틱 인공와우 사업은 접었지만 토닥에게는 반도체 공정으로 전극을 찍어내는 기술 노하우가 남아 있었다”고 말했다. 토닥은 2019년 이 노하우를 활용해 대량 생산이 가능한 인공와우 전극 기술을 개발했다. 기존 인공와우와 같이 티타늄으로 만든 시제품도 만들었다. 2020년에는 레이저 미세가공 기술로 기존 인공와우처럼 실리콘과 백금 전극을 만드는 데 성공했다. 기존 회사들보다 좀 더 빠르고 저렴하게, 밀도가 높은 전극을 만들 수 있었다.

토닥이 개발한 32개 채널 인공와우 설리번./토닥

2022년 티타늄 기반 32개 채널(전극)을 가진 인공와우 설리반이 탄생했다. 기존 인공와우 시장을 장악하고 있는 호주 코클리어(전극수 22개), 미국 어드밴스드바이오닉스(16개), 오스트리아 메델(12, 19개)과 비교해봐도 훨씬 많다.

전극이 많으면 그만큼 소리를 복원하는 데 유리하다. 전극이 있는 곳에서 청각세포가 손상됐다면 아무리 전류를 흘려보내도 듣지 못하는 구간이 생긴다. 하지만 전극이 많으면 그만큼 자극할 수 있는 범위가 넓어진다. 일부 전극이 청각세포가 손상된 곳에 있어도 다른 전극이 보완할 수 있기 때문이다. 또한 달팽이관은 위치에 따라 들리는 음이 다르다. 전극이 많을수록 조합이 많아져서 더 많은 정보를 청신경에 보낼 수 있다.

토닥은 설리번에 대한 비임상시험관리기준(GLP) 기준 생물학적 안전성 시험을 통과해 지난 5월 3일 식약처 품목허가를 획득했다. 올해 하반기에는 삼성서울병원과 허가 후 임상시험을 시작할 계획이다. 32개 채널로 된 인공와우가 사람 귀에 들어가는 것은 이번이 최초다.

민 대표는 “전극이 많아서 더 많은 조합의 신경신호를 전달할 수 있다는 점 외에도, 국산이므로 국내 소비자 친화적인 정책을 세울 수 있다는 장점이 있다”며 “수십 년 된 기존 인공와우 업체들과 달리 토닥은 굉장히 젊은 조직이라 최첨단의 기술을 민첩하게 실제 기기에 더할 것”이라고 밝혔다.

◇”청각 장애인 누구나 이식할 인공와우 만들 것”

–토닥이라는 회사이름은 무슨 뜻인가.

“두 글자로 된 한글 이름을 지으려고 처음부터 고민했다. 외국의 구글, 야후처럼 테크기업들이 대개 짧고 외우기 쉬운 이름들을 쓰더라. 한국 회사니까 한글 이름이 좋겠다는 생각이 들었다. 토닥이라고 지은 이유는 간단하다. 난청으로 힘들어 하는 청각 장애인들에게 친구처럼 위로해주고 격려해주는 회사가 되자는 뜻에서였다.”

–설리반이라는 이름은 헬렌 켈러를 가르친 선생님 이름인가.

“맞는다. 설리번 선생님처럼 청각 장애인들이 소리도 듣고 말을 배울 수 있게 돕자고 생각했다. 헬렌 켈러는 아주 어릴 때는 소리를 듣고 말할 수 있었다. 하지만 메니에르병을 앓고 나서 청각을 잃어 말하는 법을 배우기 어려웠다. 이렇게 아주 어릴 적 사고 또는 선천성 난청을 앓고 있는 아이들에게 인공와우를 이식해준다면 일찍부터 소리를 들을 수 있어 말을 배우는 데에도 도움이 된다. 청각을 빨리 회복할수록 언어를 하는 데 유리하다.”

–앞으로 목표는 무엇인가.

“설리반을 좀 더 대중화시키고 싶다. 인공와우 가격이 보통 2만달러 하니까 개발도상국이니 저소득국가 청각 장애인들은 구경조차 못하는 경우가 많다. 우리는 32개 채널을 만들 수 있는 기술이 있지만 16개로 간소화한 버전도 개발할 예정이다. 그만큼 가격을 더 내려서 누구나 인공와우를 이식할 수 있는 기회를 주고 싶다. 청각 장애인들에게는 소리를 되찾아주고, 이들이 사회와 자기 국가에 도움이 되는 일을 하도록 돕고 싶다. 나아가 청각 장애뿐 아니라 모든 신경병증성 질병을 회복하는 의료기기를 만들고 싶다. 일론 머스크가 만든 뉴럴링크처럼 말이다. 사지마비 환자의 뇌 신호를 이용해 세상과 소통하는 그런 기술을 개발하고 싶다. 어떤 플랫폼을 개발하든 이렇게 사람의 뇌와 세상을 연결하는 방향으로 나아가고 싶다.”

–범부처 전주기 의료기기 연구개발사업단으로부터 어떤 도움을 받았는가.

“범부처 전주기 의료기기 연구개발사업단을 통해 연구개발(R&D) 단계뿐만 아니라 시험과 인허가에 걸쳐서 많은 도움을 받았다. 사업 기획단계에서 기술의 상용화를 염두에 두지 않으면 선정부터 쉽지 않다. 사업단은 인허가까지 이르는 여정의 중요한 변곡점마다 함께 전략을 고민하고 해결책을 도출해왔다. 지금은 수행하고 있는 연구과제에서 해외진출을 위한 추가 연구와 스케일업과 관련한 지원을 받고 있다. 사업단의 지원이 없었다면 우리가 개발한 국산 인공와우는 빛을 보지 못했을 것 같다.”