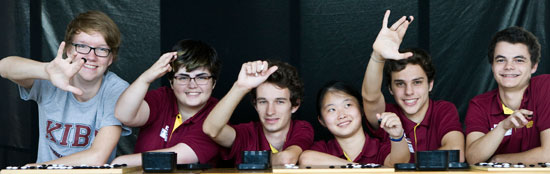

바둑을 배우기 위해 여름방학 동안 한국을 찾은 외국인 청소년들. 왼쪽부터 마틴 루지카, 다이어 켈시, 마티아스 망쟁, 에이미 송, 마티아스 판코커조르디, 티보 니젤. [권혁재 사진전문기자]

바둑을 배우기 위해 여름방학 동안 한국을 찾은 외국인 청소년들. 왼쪽부터 마틴 루지카, 다이어 켈시, 마티아스 망쟁, 에이미 송, 마티아스 판코커조르디, 티보 니젤. [권혁재 사진전문기자]“바둑은 체스보다 경우의 수가 많고 창의적이다.”(마틴 루지카)

“바둑은 변수가 많고 매판이 모두 다르다.”(에이미 송)

“바둑은 기계가 따라 할 수 없는 인간의 가능성을 보여준다.”(다이어 켈시)

지난달 27일 오후 2시 서울 반포동 권갑용국제바둑도장에서 외국인 학생들이 심각한 표정으로 바둑을 두고 있다. 동양 문화권의 대표 게임인 바둑에 몰입해 있는 서양인의 모습이 생경하다. 기자가 호기심에 ‘바둑이 재미있느냐’고 물었다. 기대 이상의 답이 줄줄이 쏟아져 나왔다.

이들은 바둑을 배우기 위해 한국을 찾은 ‘바둑 유학생’들이다. 전 세계에서 모인 13명의 청소년이 6월부터 8월까지 한국에서 기숙사 생활을 하며 바둑을 배웠다. 바둑 세계화 사업의 일환으로 이뤄진 이번 교육은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 후원하고 대한바둑협회가 주관했다.

유학생들의 기력은 6급에서 3단 사이. 자국에서는 적수가 많지 않은 실력자들이다. 마틴 루지카(18·독일)는 “어렸을 때 아버지에게 처음 바둑을 배운 뒤 바둑의 무궁무진한 매력을 알게 됐다. 강자가 많은 한국에서 바둑을 집중적으로 배워보고 싶었다”고 말했다. 다이어 켈시(20·미국)는 “만화 ‘고스트 바둑왕’을 보고 처음 바둑을 알게 됐다. 프린스턴 대학에 입학해서는 바둑 동아리에서 활동 중이다. 바둑 선진국인 한국에 꼭 와보고 싶었다”고 지원 동기를 설명했다.

바둑을 위해 과감히 여름방학까지 포기했다고 한다. 그만큼 바둑에 대한 열정이 남달랐다. 하지만 전혀 다른 문화권에서 제대로 바둑을 배운다는 게 생각만큼 쉽지는 않았다. 마티아스 판코커 조르디(16·독일)는 “세 달간 바둑 도장에서 오전 9시부터 오후 9시까지 밥 먹는 시간 빼고 하루 종일 공부했다”며 “예상보다 교육 강도가 훨씬 높았다”고 말했다.

처음에는 바둑보다 자세가 문제였다. 유학생들에게 바둑을 가르친 김수용 권갑용국제바둑도장 지도사범(프로 4단)은 “아이들이 도장에 처음 왔을 때 의자에 반쯤 누워서 편하게 바둑 두는 걸 보고 깜짝 놀랐다”며 “대국 자세를 교정하고 바둑 예절을 가르치는 데 한참 시간이 걸렸다”고 했다. 아이들의 생활 전반을 관리한 권갑용국제바둑도장 최성은씨는 “외국인 학생들이 처음에는 바둑 도장의 엄격한 분위기에 잘 적응하지 못했다”며 “한국 학생들의 올바른 자세를 보고 닮기 위해 노력하더니 서서히 나아지더라”고 돌아봤다.

흐트러졌던 자세가 바로잡히면서 기량도 늘기 시작했다. 에이미 송(14·호주)은 아마 2단에서 3단으로, 마티아스 망쟁(17·프랑스)은 3급에서 2급으로 오르는 등 평균 한 점 정도 실력이 늘었다. 티보 니젤(19·프랑스)은 “한국에는 강한 아이들이 많다. 특히 프로기사를 준비하는 어린아이들과 바둑을 두다 보니 실력 향상에 많은 도움이 됐다”고 말했다.

유학생들에게 좋아하는 한국의 프로기사가 누군지 물었다. 가장 인기 있는 선수는 단연 이세돌 9단. 다이어 켈시는 “이세돌 9단의 바둑은 어떻게 진행될지 예상할 수 없다는 점이 매력적이다. 항상 치열하게 바둑을 두는 것 같아 존경스럽다”고 했다.

바둑과 동고동락한 세 달이 지났다. 만만치 않은 연수를 마친 아이들의 얼굴에는 어느덧 바둑에 대한 자신감이 가득했다. 마티아스 망쟁은 “친구가 프랑스의 청소년 바둑 챔피언인데 바둑을 둘 때마다 져서 너무 분했다. 이제 프랑스로 돌아가면 친구를 이길 수 있을 것 같다”며 웃었다.

글=정아람 기자 aa@joongang.co.kr

사진=권혁재 사진전문기자 [중앙일보] 입력 2015.09.10