환자는 의사에게 무엇을 기대할까. 물론 병을 잘 치료하는

것이다. 하지만 그것이 전부는 아니다. ‘친절하고’ ‘충분히’, 그리고 차근차근 ‘설명해 주기’를 간절히 원한다. 하지만 현실적으로 기대를

충족하기란 쉽지 않다.

의사는 쏟아져 들어오는 환자를 진료하기에 급급하고, 환자는 의사의 분주함 앞에 한없이 작아진다. 큰 병원, 중증질환일수록 이런 경향은 더 뚜렷하다. 그러다 보니 환자는 마음의 병도 깊어진다. 하지만 이런 열악한 진료환경 속에서 꿋꿋하게 환자의 말에 귀 기울이며 가정주치의를 자처하는 교수가 있다. 분당제생병원 소화기내과 박상종(관동대 의대) 교수다. 박 교수의 환자는 소화기 진료를 받으면서도 건강 상담까지 받는다. 그 속에서 진정한 환자·의사 간 신뢰와 소통이 쌓인다. 환자들이 한결같이 그를 ‘굿 닥터(Good Doctor)’라고 인정하는 배경이다.

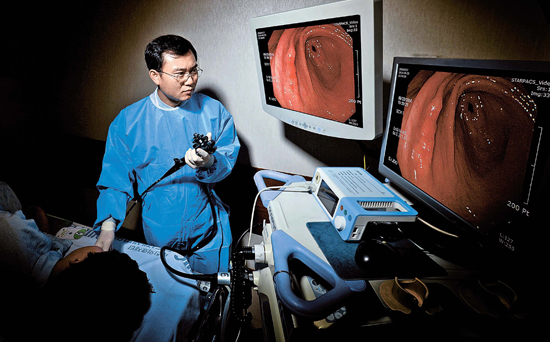

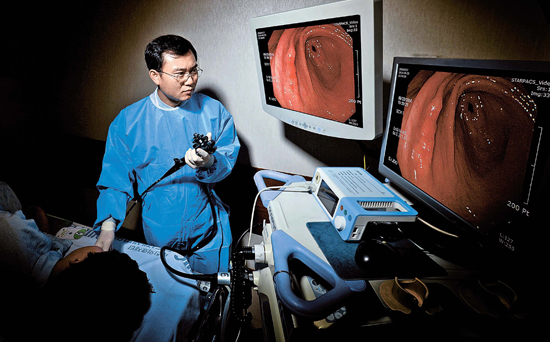

위내시경 검사를 하고 있는 박상종 교수. 그는 소화기 영역을 넘나들며 환자 눈높이에 맞춰 이해할 때까지 설명한다. [사진 =

김수정 기자]

위내시경 검사를 하고 있는 박상종 교수. 그는 소화기 영역을 넘나들며 환자 눈높이에 맞춰 이해할 때까지 설명한다. [사진 =

김수정 기자]

오클랜드대 건강정책학 교수인 론 패터슨 교수. 그는 자신의 저서 『굿 닥터(The Good Doctor: What Patients Want)』에서 좋은 의사의 요건을 다음과 같이 제시했다. ▶환자를 최우선으로 고려할 것 ▶진정성과 신뢰성 ▶의사 소통 능력 ▶존중과 배려 등 네 가지다. 치료하는 실력 이외에 이 같은 요소를 갖춰야 비로소 좋은 의사라 할 수 있다는 것이다.

환자에게 귀를 여는 의사

원래 의사는 이른바 ‘전인적(全人的)’ 치료를 해야 한다. 환자의 심신은 물론 질병이 발생한 환경과 생활습관까지 이해하고 돌보는 치료다. 그런데 의학이 발전하면서 영역이 점차 세분화됐다. 전문적인 지식의 깊이는 깊어졌지만 진료 영역은 좁아지고 규격화됐다. 의사와 마주해 소통하는 범위도 줄었다. 소통의 한계는 환자에게 갈증과 불만을 야기한다. 자신의 질병을 이해하지 못할 뿐만 아니라 의료진과의 신뢰감 역시 떨어져 스스로 치유하려는 노력도 게을리한다.

박 교수의 진료실 분위기는 대조적이다. 진단 과정과 치료 방향에 대해 충분히 설명한다. 어휘의 선택도 환자 눈높이에 맞춘다. 환자가 궁금한 것을 묻는 시간은 별도로 할애한다. 환자의 말은 절대 끊지 않는다. 필요한 것은 편안하게 다 물을 수 있도록 하기 위함이다. 범위를 해당 질환으로 국한하지도 않는다. 만성질환 상담도 가능하다. 환자는 박 교수 앞에서 비로소 목마름을 해결한다. 그러다 보니 대형병원에서 받은 검사 결과를 들고 설명을 들으러 오는 환자까지 줄을 잇는다.

소화기내과

세 분야 넘나드는 의사

소화기내과

세 분야 넘나드는 의사

박 교수는 소화기내과 의사다. 소화기내과는 위·대장, 췌장·담도, 간 등 세 분야로 나뉜다. 박 교수의 전공 분야는 이 중 간이다. 간염·간경화·간암 등 간질환을 전문적으로 다룬다.

그런데 박 교수는 좀 다르다. 소화기내과 세 분야의 환자를 모두 진료한다. 우리나라 진료 환경에선 특이한 사례다. 간암에 대한 고주파 치료와 간경화에 의한 정맥류 치료를 하면서 담도에 있는 담석을 제거한다. 내시경으로 위암을 절제하는 수술도 한다. 간 전공자가 위암 내시경 절제술을 할 수 있는 경우는 극히 드물다. 따라서 박 교수의 환자는 절반이 간 환자, 나머지 절반이 위장, 췌장·담도 질환자다.

박 교수가 세 분야를 모두 섭렵한 계기는 의외로 단순하다. 그는 “분당제생병원에 부임했을 때 의료진이 부족해 여러 분야를 익혔는데 이것이 계기가 돼 좋은 성과로 이어졌다”고 말했다. 인체의 모든 기관은 서로 영향을 미치고 협응한다. 마치 오케스트라의 협연과 같다. 어느 한 부분이 고장나면 도미노처럼 다른 장기에도 악영향을 미친다. ‘나무(질병)에 집중하다 보면 숲(환자의 건강)을 놓치는 사례’도 있다. 그가 진료할 때 ‘소화기관의 토털케어’를 강조하는 이유다.

여러 분야 담당, 환자에게 시너지

여러 분야를 한다고 전문성이 떨어질까. 이는 오산이다. 그의 위암 내시경 수술은 30분 이내에 끝나고, 수술 후 합병증으로 추가 수술을 한 사례가 전무하다. 당연히 재발도 없다. 국내 최고의 대학병원에서 수술 위험성 때문에 돌려보낸 위암 환자를 치료하기도 했다. 간경화가 심한 55세 위암 환자였다. 간 상태가 워낙 나빠 마취를 하면 간이 급격히 손상될 수 있으므로 내시경 절제술이 불가능한 상황이었다. 박 교수는 전기소작술로 암을 재빠르게 제거했다. 박 교수는 “간 기능이 너무 안 좋아 대학병원으로 전원시켰더니 다시 돌려보내더라”며 “그래서 표준치료는 아니지만 다른 방법을 선택했고, 결국 환자는 완치됐다”고 말했다.

이렇게 토털케어를 하다 보면 환자에겐 부가적인 편익도 돌아간다. 예컨대 유방암 환자의 항암치료 부작용인 B형간염을 치료하면서 선천적인 담도 문제와 담도암을 발견하기도 하고, 간경화 환자에게 위암 내시경 절제술을 과감하게 할 수도 있다. 박 교수는 “간경화 환자는 출혈이 심한 경향이 있어 이를 우려해 위암 절제술을 삼갈 수 있다”며 “하지만 간 전공자는 실제 출혈이 많지 않다는 것을 알 수 있고, 그래서 치료를 과감히 시도한다”고 말했다.

류장훈 기자 jh@joongang.co.kr [중앙일보] 2014.07.28

의사는 쏟아져 들어오는 환자를 진료하기에 급급하고, 환자는 의사의 분주함 앞에 한없이 작아진다. 큰 병원, 중증질환일수록 이런 경향은 더 뚜렷하다. 그러다 보니 환자는 마음의 병도 깊어진다. 하지만 이런 열악한 진료환경 속에서 꿋꿋하게 환자의 말에 귀 기울이며 가정주치의를 자처하는 교수가 있다. 분당제생병원 소화기내과 박상종(관동대 의대) 교수다. 박 교수의 환자는 소화기 진료를 받으면서도 건강 상담까지 받는다. 그 속에서 진정한 환자·의사 간 신뢰와 소통이 쌓인다. 환자들이 한결같이 그를 ‘굿 닥터(Good Doctor)’라고 인정하는 배경이다.

위내시경 검사를 하고 있는 박상종 교수. 그는 소화기 영역을 넘나들며 환자 눈높이에 맞춰 이해할 때까지 설명한다. [사진 =

김수정 기자]

위내시경 검사를 하고 있는 박상종 교수. 그는 소화기 영역을 넘나들며 환자 눈높이에 맞춰 이해할 때까지 설명한다. [사진 =

김수정 기자]오클랜드대 건강정책학 교수인 론 패터슨 교수. 그는 자신의 저서 『굿 닥터(The Good Doctor: What Patients Want)』에서 좋은 의사의 요건을 다음과 같이 제시했다. ▶환자를 최우선으로 고려할 것 ▶진정성과 신뢰성 ▶의사 소통 능력 ▶존중과 배려 등 네 가지다. 치료하는 실력 이외에 이 같은 요소를 갖춰야 비로소 좋은 의사라 할 수 있다는 것이다.

환자에게 귀를 여는 의사

원래 의사는 이른바 ‘전인적(全人的)’ 치료를 해야 한다. 환자의 심신은 물론 질병이 발생한 환경과 생활습관까지 이해하고 돌보는 치료다. 그런데 의학이 발전하면서 영역이 점차 세분화됐다. 전문적인 지식의 깊이는 깊어졌지만 진료 영역은 좁아지고 규격화됐다. 의사와 마주해 소통하는 범위도 줄었다. 소통의 한계는 환자에게 갈증과 불만을 야기한다. 자신의 질병을 이해하지 못할 뿐만 아니라 의료진과의 신뢰감 역시 떨어져 스스로 치유하려는 노력도 게을리한다.

박 교수의 진료실 분위기는 대조적이다. 진단 과정과 치료 방향에 대해 충분히 설명한다. 어휘의 선택도 환자 눈높이에 맞춘다. 환자가 궁금한 것을 묻는 시간은 별도로 할애한다. 환자의 말은 절대 끊지 않는다. 필요한 것은 편안하게 다 물을 수 있도록 하기 위함이다. 범위를 해당 질환으로 국한하지도 않는다. 만성질환 상담도 가능하다. 환자는 박 교수 앞에서 비로소 목마름을 해결한다. 그러다 보니 대형병원에서 받은 검사 결과를 들고 설명을 들으러 오는 환자까지 줄을 잇는다.

박 교수는 소화기내과 의사다. 소화기내과는 위·대장, 췌장·담도, 간 등 세 분야로 나뉜다. 박 교수의 전공 분야는 이 중 간이다. 간염·간경화·간암 등 간질환을 전문적으로 다룬다.

그런데 박 교수는 좀 다르다. 소화기내과 세 분야의 환자를 모두 진료한다. 우리나라 진료 환경에선 특이한 사례다. 간암에 대한 고주파 치료와 간경화에 의한 정맥류 치료를 하면서 담도에 있는 담석을 제거한다. 내시경으로 위암을 절제하는 수술도 한다. 간 전공자가 위암 내시경 절제술을 할 수 있는 경우는 극히 드물다. 따라서 박 교수의 환자는 절반이 간 환자, 나머지 절반이 위장, 췌장·담도 질환자다.

박 교수가 세 분야를 모두 섭렵한 계기는 의외로 단순하다. 그는 “분당제생병원에 부임했을 때 의료진이 부족해 여러 분야를 익혔는데 이것이 계기가 돼 좋은 성과로 이어졌다”고 말했다. 인체의 모든 기관은 서로 영향을 미치고 협응한다. 마치 오케스트라의 협연과 같다. 어느 한 부분이 고장나면 도미노처럼 다른 장기에도 악영향을 미친다. ‘나무(질병)에 집중하다 보면 숲(환자의 건강)을 놓치는 사례’도 있다. 그가 진료할 때 ‘소화기관의 토털케어’를 강조하는 이유다.

여러 분야 담당, 환자에게 시너지

여러 분야를 한다고 전문성이 떨어질까. 이는 오산이다. 그의 위암 내시경 수술은 30분 이내에 끝나고, 수술 후 합병증으로 추가 수술을 한 사례가 전무하다. 당연히 재발도 없다. 국내 최고의 대학병원에서 수술 위험성 때문에 돌려보낸 위암 환자를 치료하기도 했다. 간경화가 심한 55세 위암 환자였다. 간 상태가 워낙 나빠 마취를 하면 간이 급격히 손상될 수 있으므로 내시경 절제술이 불가능한 상황이었다. 박 교수는 전기소작술로 암을 재빠르게 제거했다. 박 교수는 “간 기능이 너무 안 좋아 대학병원으로 전원시켰더니 다시 돌려보내더라”며 “그래서 표준치료는 아니지만 다른 방법을 선택했고, 결국 환자는 완치됐다”고 말했다.

이렇게 토털케어를 하다 보면 환자에겐 부가적인 편익도 돌아간다. 예컨대 유방암 환자의 항암치료 부작용인 B형간염을 치료하면서 선천적인 담도 문제와 담도암을 발견하기도 하고, 간경화 환자에게 위암 내시경 절제술을 과감하게 할 수도 있다. 박 교수는 “간경화 환자는 출혈이 심한 경향이 있어 이를 우려해 위암 절제술을 삼갈 수 있다”며 “하지만 간 전공자는 실제 출혈이 많지 않다는 것을 알 수 있고, 그래서 치료를 과감히 시도한다”고 말했다.