.

일베의 혐오 배경으로 ‘평범함도 이룰 수 없는 좌절과 분노’를 지적했다.

.

인터뷰에서 공통으로 많이 나온 건 지방에서 올라온 아버지의 취업·결혼·집 구매 얘기다. ‘정상 가정’에 대한 열망을 의심하지 않았다. 근데 그들은 누구보다 그게 불가능하거나, 어렵다는 걸 잘 알고 있었다. 균열은 거기서 시작됐다. 인터뷰에 나선 이들은 ‘정상 가정’에 로열티가 강한데, 자꾸 이걸 ‘여성, 전라도, 빨갱이’가 흔든다고 생각한다. 여성은 일단 안 만나준다. 결혼을 안 한다. 결혼해야 아버지의 삶을 사는데, 결혼을 못 한다. 여성들이 과거처럼 못 배운 여성으로 있어 줘야 하는데, 남성들보다 공부도 더 잘한다. 무서운 경쟁자가 됐다. 전라도와 빨갱이는 불공정한 ‘무임승차자’,‘룰 브레이커’다. 이런 레이어들이 계속 겹치면서, 응어리진 분노가 결국 ‘도달 불가능성’과 합쳐지며 혐오가 구체화한다.

중산층이 되고 싶다는 ‘평범함’에 대한 동경 같은 걸까.

일베는 한국 사회에 유구하게 전해 내려온 ‘평범함’을 추구한다. 그들은 ‘괴물’이 아니라 산업화의 레거시(유산)를 정통으로 계승한 이들이다. 한국 통치 체제가 만든 가장 성공적인 산출물일 수도 있다. 평범한 삶을 위해 젊음을 바칠 준비가 된 ‘노동력’이니까. 다만 이런 ‘평범’을 추구하지 않는 이들을 비난하고 혐오하는 게 문제다. ‘평범 내러티브’에서 가장 중요한 문제다. 체제에 충성하지 않는 이들을 과도하게 비난·혐오한다. 여기에 ‘공정’이 달라붙는다.

‘평범 추구’가 일베만의 멘탈리티는 아니지 않나. 흔히 갖는 욕망이고.

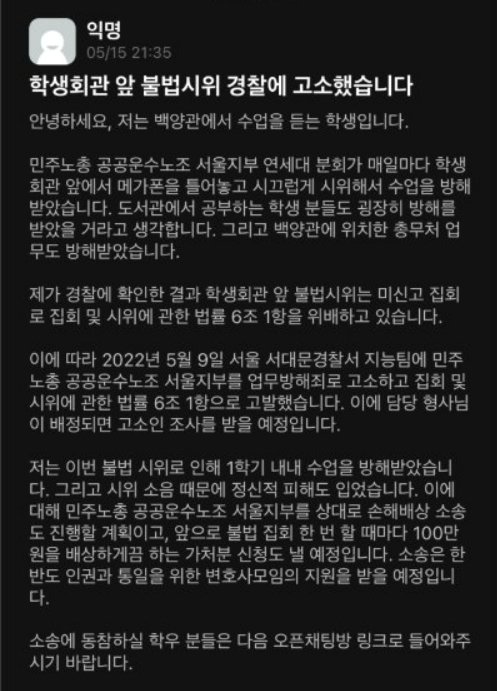

많은 사람이 보통 목표 지향적인 삶을 추구한다. 근데 그걸 일베처럼 조금 더 깊게 치고 나가면, 소수자·여성·장애인의 외침을 개인이 극복할 문제로 내쳐버리는 멘탈리티가 된다. 가령 이번 연대 청소노동자 고소 논란을 보면, 보통 사람들은 ‘시끄럽긴 하지만 문제가 있네’ 정도로만 관심을 갖는다. 아니면 아예 관심을 끄거나. 반대로 그들을 돕는다. 근데 누군가는 노동자들을 고소한다. ‘불편’을 넘어서 ‘나대지 마, 짜져’ 같은 반응을 보인다. 전혀 다른 맥락을 자유롭게 넘나들고, 거부한다. 이런 게 ‘일베’의 주요 요소다.

연세대학교 재학생 3명은 지난 5월 서울 서대문경찰서에 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 공공운수노조 서울지역공공서비스지부 연세대분회를 업무방해와 집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 위반 혐의로 고소했다. [커뮤니티 캡쳐]

선을 넘는 그 혐오가 매우 열광적이면서도 한편으론 냉소적이다.

일베는 분명히 열광적이다. 근데 이게 ‘우리’라는 감각을 만들지 않는다. 연대가 없다. 일베는 ‘남자들의 권리를 위해 싸웠다’는 성재기 씨가 한강에 투신해도 냉소한다. ‘죽기는 왜 죽어? 그것도 실시간으로 죽네?’라며 비웃는다. ‘멍청이가 멍청한 짓 해서 멍청하게 갔는데 그게 뭐가 슬프냐’라는 게 당대 일베의 정서였다.

감정이 결여된 분노 표출인가.

그것보다 ‘화’나 ‘짜증’에 가깝지 않을까. 걸리적대는 것이다. 평범함에 도달해야 하는 길 중간에 소수자들이 끼어들어서 자기 권리를 요구하는 게 사실 너무 귀찮고 짜증스러운 거라고 볼 수 있다. 종종 ‘PC(political correctness·정치적 올바름)’라는 말로 비난받는 것처럼.

‘소시오패스’의 공감 능력 부재와 비슷한 걸까.

사회적 맥락을 일부러 떼어 놓는다는 점에서 일부는 맞다. 근데 ‘일베’를 모두 소시오패스라고 한다면, 이 사회에 너무나 많은 소시오패스가 있다는 얘기가 된다. 비극이다. 믿고 싶지 않다. 오히려 ‘위악적(악한 척함)’이라는 표현이 맞지 않을까. 예를 들어 누군가 죽었을 때, ‘그 사람이랑 친해? 왜 울어?’라고 반문하는 게 그의 죽음을 공감할 수 없어서 그러는 건 아닐 거라 본다. ‘아는 사람도 아닌데, 왜 그렇게까지 슬퍼하느냐’라는 일종의 반발심이 섞인 ‘위악’일 수 있다. 물론 그들의 행동은 천인공노할 짓이다. 부정할 수 없다. 그렇지만 (일베 입장에서) 임계점을 넘은 감정에 대한 반발로서 위악도 분명 보인다. ‘그건 내 문제가 아니’라는 심리적 회복 과정에서의 나오는 ‘위악’이다.

최근 ‘일베’ 문제는 과거보다 덜 주목을 받는 분위기다.

일베의 멘탈리티가 허들(hurdle) 없이 사방으로 퍼지는 요즘 상황을 말하고 싶었다. 제도권에 포섭될 거란 상상도 안 한 일베의 핵심 가치들이 제도권을 통해 구현되는 게 흥미로웠다. 그 결정타이자 현재성을 말해주는 게 이준석 당 대표다. 본인 서사를 말하며 책에서 주야장천 말한 ‘평범 내러티브’를 ‘복붙’하듯 말한다. 혐오주의자들이 온라인이란 ‘구렁텅이’에서 자기들끼리 떠드는 게 아니라, 제도권으로 승화되는 과정이 이런 건가 싶었다.

구체적으로 어떤 게 결정타였나.

‘평범 내러티브’는 결국 ‘열심히 공부하고 좋은 대학, 좋은 직장에 가서 가정을 꾸리는 착실한 생애 서사’를 지켜가는 과정이다. 이준석 대표 인터뷰를 보면 자신이 그런 과정을 거친 사람이라고 선언한다. 젠더 관련 아젠다를 추진하는 방식이나, 전장연(전국장애인철폐연대) 집회 관련 이슈 파이팅 방식들도 일베의 논증 형식과 비슷하다.

지난 1월 이준석 국민의힘 대표는 언론과의 인터뷰에서 김학준 작가가 책에서 말한 '평범 내러티브'의 전형이 담긴 발언을 했다.

어떻게 비슷한가.

일단 맥락을 떼어 놓는다. 특정한 사실의 배후를 걷어낸다. 그중 가장 자극적인 걸 끄집어내며 ‘말이 되느냐’고 상대방을 비난한다. 상대가 역공하면, 전혀 다른 맥락을 끄집어내어 흔든다. 그러면 상대방은 속칭 ‘털린다’. 거의 깨진 적 없는 방식이다. 이 와중에 또 능수능란하게 유머를 활용한다. 전장연과의 토론을 보면 이 대표는 자주 “농담입니다” 같은 말을 한다. 농담 듣고 열 낸 사람만 바보가 된다. 기가 빨린다. 일베의 논쟁 방식이 보통 이렇다. 이준석 대표가 일베를 하느냐? 그건 관심 없다. 그의 말이 혐오를 담지 않더라도, 논쟁 방식과 그 과정상의 유머·밈 활용, 사실을 조합하는 방식이 일베의 그것과 매우 닮았기에 기시감이 들었을 뿐이다.

이준석과 ‘일베’의 차이는 뭘까.

(일베가) ‘제도화’됐다고 주로 표현한다. 이준석 대표와 ‘일베·펨코(에펨코리아)’ 관계를 봤을 때, 이준석은 당대 20대 남성의 정서, 소통 양식, 논쟁과 논증 형식 등을 체화했다는 걸 느낀다. 이런 일베의 ‘엑기스’를 뽑아 제도화시켰다고 본다. 책에서 “이준석은 일베의 현신(現身)”이라고 규정했다. 정치적으로 이 대표의 성과는 경탄할 만하지만, 그게 한국 사회 공동체에 어떤 기여를 할지 의심이 든다. 소수자 배제하려는 움직임이 많아졌고 세력화될 것 같다. 궁극적으로 이준석이 공당 대표라면, 방향이 다른 목소리도 들어야 하지 않을까.

지난 4월 이준석 국민의힘 대표와 박경석 전국장애인철폐연대 공동대표는 JTBC '썰전 라이브'에 출연해 토론했다.

우리 사회에 이런 ‘혐오’에 대항·견제할 동력이 안 보인다.

일베가 갑자기 튀어나온 게 아니다. 이미 진보 진영에서 예전부터 혐오에 준하거나 그보다 심한 말을 온라인에서 문제의식 없이 해왔다. ‘강자니까, 메이저니까 욕해도 돼’,‘풍자야’,‘패러디야’라면서 나이브하게 넘어갔다. 예컨대 ‘워마드’에서 혐오 표현을 썼을 때 심각한 문제라고 규정을 못 했다. ‘우리 편이니까, 까도 내가 까’라는 게 있었다. 물론 맞다. 이해한다. 하지만 공론장, 적어도 학계에선 분명 비판적으로 다뤘어야 한다. 밑바닥에 흐르는 이야기에 대한 관찰과 측정, 평가와 토론이란 장치가 작동 안 했다.

혐오는 이제 ‘일베’ 만의 문제도 아니지 않나. ‘혐오 사회’라고들 한다.

혐오가 넘실대며 정치적 동원 수단으로 제도화되기도 했다. 다만 우리 사회를 ‘혐오 사회’라고 규정하는 건 반대한다. ‘혐오 사회가 됐다’는 건 ‘없던 혐오가 새로 생겨났다’는 뜻인가. 그렇진 않다. 또 혐오라는 말을 과하게 쓴다. 오염된 것 같다. 혐오(hate)를 ‘극혐(disgusting)’과 혼동하기도 한다. 우리가 자주 쓰는 혐오는 ‘극혐’에 가까운 개념이다. 온라인 소통이 만연해 생긴 일 같다. 숨기지 않고 혐오스러운 말을 뱉으며 느끼는 카타르시스가 커진 만큼 혐오 발언을 들으며 느끼는 고통도 그만큼 많이 쌓였다.

김태호 기자 kim.taeho@joongang.co.kr, 영상=정수경·조은재, 김신 인턴