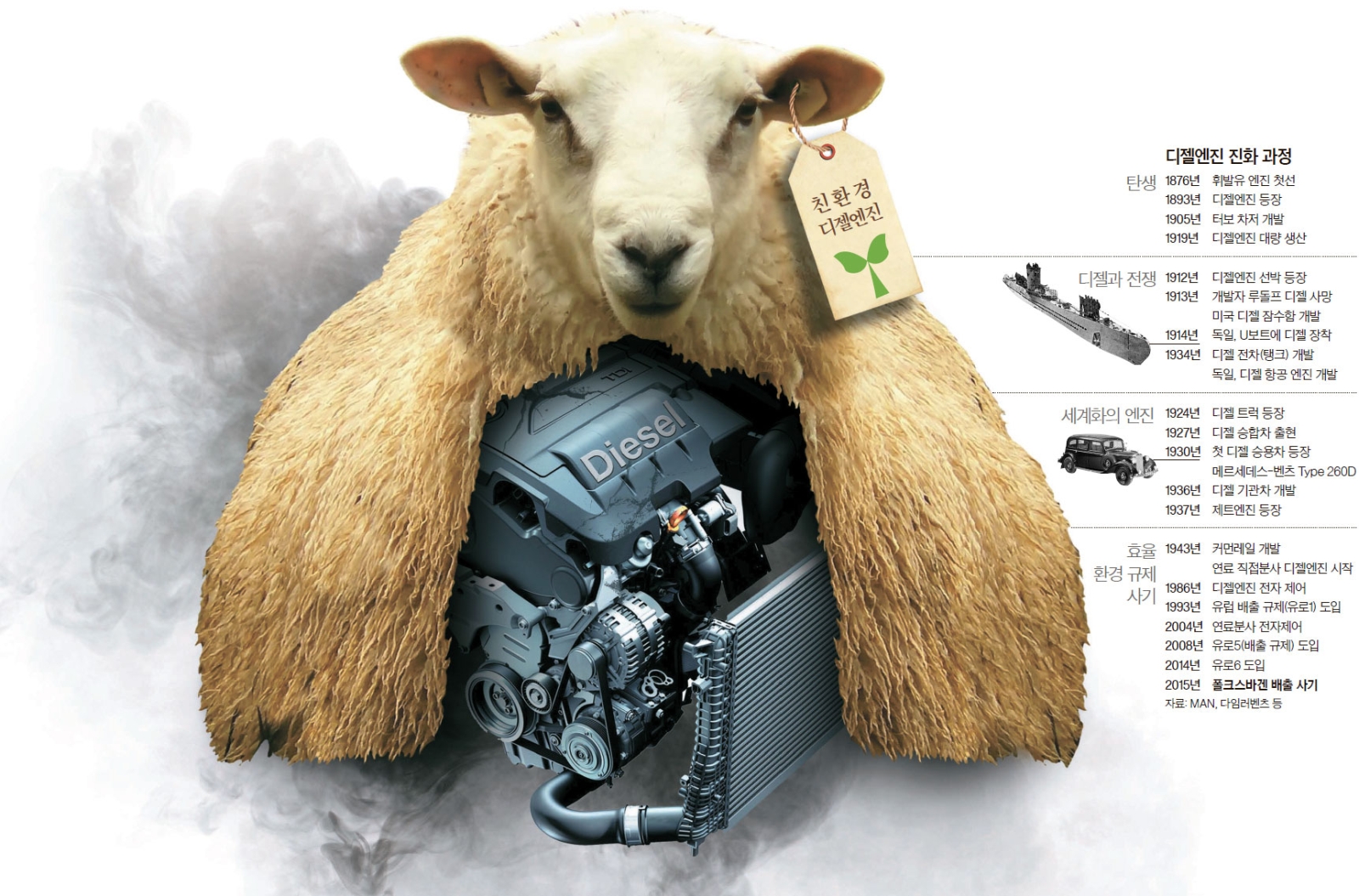

“디젤엔진 역사의 중대한 전환점(Tipping Point)이다.”

디젤의 꿈과 현실 사회주의 꿈꾼 루돌프 디젤의 소망

중소상공인 위한 작고 저렴한 엔진

개발 의도와 달리 전쟁에 쓰이고 대기업 경제력 집중에 큰 역할

고효율에 ‘친환경’까지 노렸지만 폴크스바겐 사태로 발등 찍혀

댄 스펄링(교통학) 미국 UC데이비스대 교수가 지난달 29일 블룸버그통신과의 인터뷰에서 한 말이다. 디젤엔진이 운명적인 기로에 서 있다는 얘기다. 폴크스바겐 배출가스 조작 탓이다. 그는 “조작 사건을 계기로 디젤엔진의 명성이 더럽혀졌다”고 했다. 바로 고효율·친환경 엔진이란 명성이다.

스펄링은 “‘클린 디젤’이란 말이 최근 10여 년 동안 디젤차 메이커들이 즐겨 사용한 마케팅 용어였다”며 “덕분에 디젤차 운전자들은 환경에 대해 죄를 덜 짓고 있다는 마음의 평화를 느낄 수 있었다”고 설명했다.

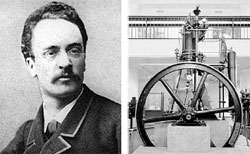

개발자 루돌프 디젤(왼쪽)과 초기 디젤엔진.

덕분에 미국에서도 디젤 승용차는 선전했다. 2010년 이후 미국에서 팔린 새 차 가운데 20% 이상이 디젤차였다. 자동차 전문매체인 워즈오토는 “디젤차가 고유가 시대를 맞아 미국 시장을 성공적으로 침투한 것으로 볼 수 있다”고 평가했다. 미국은 디젤엔진의 불모지였다. 산유국이어서 기름값이 쌌다. 미국 운전자 눈에 디젤엔진은 트럭에나 쓰이는 물건으로 비쳤다.

운전자의 평화는 깨졌다. 그것도 평화의 전도사인 폴크스바겐에 의해서다. 월가의 리서치 회사인 번스타인은 최근 보고서에서 “디젤차 운전자들이 랜스 암스트롱한테 속은 느낌일 것”이라고 했다. 암스트롱은 암을 극복하고 프랑스 일주 사이클링대회를 7년 연속 우승한 미국 출신 선수다. 하지만 나중에 금지약물을 복용했다는 증언이 이어져 선수 자격을 영구 박탈당했다.

그런데 역사적으로 디젤엔진에 속은 느낌을 받은 사람이 또 있다. 캐나다 마니토바대학 바클래프 스밀(공학) 교수는 『세계화의 두 주력 엔진(The Two Prime Movers of Globalization)』에서 “디젤엔진 개발자가 숨을 거두기 직전에 자신의 창조물이 의도와는 다르게 쓰인 데 대해 아쉬워했다”고 썼다.

개발자는 바로 루돌프 디젤(1858~1913)이다. 그는 프랑스 파리에서 태어났지만 부모는 독일 이민자였다. 스밀 교수에 따르면 디젤이 엔진 개발에 나선 동기 가운데 하나가 당시 경제력 집중이었다. 1870년대 미국과 유럽에선 독점화가 시작됐다. 중소기업이 좀 더 자본력이 큰 회사에 흡수 통합돼 거대 기업 이 시장의 지배자로 등장한 것이다.

스밀은 “디젤이 그 시절 프랑스 지식인 사이에 유행이었던 유토피아적 사회주의 이론에 관심이 많았다”며 “그는 대자본이 중소 상공인을 몰락시킨 원동력이 바로 거대한 증기 엔진이라고 생각했다”고 설명했다.

당시 증기 엔진은 대부분 집채만 했다. 개인이나 중소 상공인이 사들여 활용하기엔 너무나 고가였다. 연료효율도 낮아 유지비용도 많이 들었다. 디젤은 ‘작고 가벼우며 비싸지 않은’ 엔진을 개발해 공급하면 중소 상공인들의 생존에 도움이 될 것으로 봤다.

당시 이미 휘발유 엔진이 개발돼 있기는 했다. 하지만 연료효율이 낮았다. 디젤의 눈에 휘발유 엔진은 중소 상공인이 감당할 수 없는 물건으로 비쳤다. 디젤은 1893년 엔진 시제품을 세상에 내놓았다. 디젤엔진의 탄생이다. 스밀은 “시제품은 엉성하기 짝이 없었다”며 “하지만 디젤엔진은 시간이 흐르면서 빠르게 진화했다”고 말했다. 실제 26년 만인 1919년에 대량생산이 가능해졌다.

시장경제에서 대량생산은 가격 하락과 같은 말이다. 디젤의 바람대로 중소 상공인들이 값이 싸진 디젤엔진을 사들여 대기업과 경쟁에 나섰을까. 스밀은 “디젤엔진의 쓰임새는 디젤의 기대대로 이뤄지지 않았다”고 했다.

우선 디젤은 숨을 거두기 직전에 자신의 창조물이 전쟁 수단이 되는 것을 목격해야 했다. 디젤 선박(1912년)과 디젤 잠수함(1913년)이 탄생했다. 증기엔진보다 작고 저렴하며 힘이 좋으면서도 연료효율이 높다는 점은 가혹한 조건인 전장(戰場)에 안성맞춤이었다.

그러나 아돌프 히틀러는 2차 대전 동안 탱크에 디젤엔진을 장착할 수 없었다. 영국 전쟁역사가인 조프리 로버츠는 『스탈린의 장군(Stalin’s General)』에서 “히틀러가 디젤엔진을 장착한 탱크를 기대했지만 개발진이 내놓은 디젤엔진은 그의 성에 차지 않았다”고 했다. 그 바람에 히틀러는 디젤엔진 대신 휘발유 엔진을 단 탱크를 앞세워 2차 대전을 시작했다. 정작 디젤엔진이 탱크에 활용된 곳은 소련이었다. 2차 대전 중 제작된 T-34 탱크는 강력한 디젤엔진 덕에 질척이는 러시아 평원을 쾌속 질주할 수 있었다. T-34 탱크는 한국전쟁 동안 북한군의 선봉에 섰던 전차다. 로버츠는 “T-34의 별명이 ‘소련을 구한 전차’”라고 말했다.

더욱이 디젤엔진은 디젤의 소망과는 다르게 경제력 집중을 더욱 심화시킨 원동기로 구실 했다. 전문가들 사이에서 디젤엔진은 제트엔진과 더불어 세계화의 원동기로 꼽힌다. 선박의 원동기와 열차 기관차가 대부분 디젤엔진이다.

영국 버밍엄대 피터 싱클레어(경제학) 교수는 “디젤엔진이 없었다면 산업화한 나라가 생산한 막대한 상품을 대양 너머로 보내는데 훨씬 많은 비용이 들었을 수밖에 없다”고 말했다.

경제사에서 세계화는 경제력 집중과 같은 말이다. 중소 상공인의 생산력으론 세계화한 시장을 감당할 수 없다. 기업의 거대화(경제력 집중)가 심화될 수밖에 없는 이유다.

시간이 흐르면서 디젤엔진은 기술적으로 빠르게 진화했다. 초고압 연료분사 시스템(커먼레일)이 등장했다. 전자제어 기술이 디젤엔진과 접목됐다. 디젤엔진의 약점인 질소산화물을 걸러주는 장치도 만들어졌다. 이런 진화 과정에서 중요하게 구실 한 게 바로 유럽의 배출가스 규제(유로1~유로6)였다.

파이낸셜타임스(FT)는 “자동차 회사들은 나날이 환경 규제가 강화되자 필사적으로 움직였다”며 “그들은 발 빠르게 디젤엔진을 업그레이드해 나갔다”고 최근 전했다. 덕분에 디젤엔진은 덜덜거리고 시커먼 연기를 내뿜는 흉물덩어리란 이미지를 벗어던지는 듯했다.

그러나 다른 한편에선 자동차 회사들의 편법도 여기저기서 발견됐다. 그 가운데 하나가 바로 이번 폴크스바겐 배출가스 사기 사건이다. 그렇다면 이제 디젤엔진은 반환경 원동기로 낙인찍혀 승용차 시장에서 퇴출되는 것일까.

고려대 박심수(기계공학) 교수는 “결코 아니다”고 단언했다. 디젤엔진 자체가 너무나 매력적인 물건이어서다. 휘발유 엔진보다 연료효율이 높다. 이는 개발자 디젤이 가장 중시했던 요소다. 마니토바대학 스밀 교수는 “디젤은 에너지 80~90%를 낭비하는 증기 엔진은 중소 상공인들에겐 맞지 않다고 생각했다”며 “그는 연료의 에너지를 가능한 한 많이 활용해 힘을 내는 엔진을 개발하려고 했다”고 설명했다.

또 디젤엔진은 매연을 비교적 많이 내뿜는다. 하지만 이를 줄일 수 있는 기술이 이미 개발돼 활용되고 있다. 폴크스바겐 사태를 계기로 관심이 집중되고 있는 질소산화물을 걸러낼 수 있는 장치도 상용화돼 있다.

무엇보다 디젤엔진은 이산화탄소(CO₂) 배출에서 휘발유 엔진과 견줘 비교우위를 자랑한다. 이산화탄소는 지구온난화와 관련이 큰 것으로 알려져 있다. 이산화탄소는 대표적인 배출 규제 대상이다. 고려대 박 교수는 “디젤엔진이 현존하는 엔진 가운데 상대적으로 효율이 높고 친환경적”이라며 “폴크스바겐 사태 때문에 디젤엔진이 사라지지는 않을 것”으로 내다봤다.

강남규 기자 dismal@joongang.co.kr [중앙일보] 입력 2015.10.02