#1 1991년 일본의 집값이 떨어지기 시작했다. 지난 50년간 오르기만 했던 집값이 떨어지자 전문가들은 "일본의 부동산 신화는 절대 무너지지 않는다. 지금이 절호의 매입 찬스이다"라고 목소리를 높였다. 그러나 5년 후 집값은 30%가 떨어졌고, 10년 후에는 반 토막이 났다.

1990년대 초에 시작된 일본의 장기 침체는 많은 시사점을 준다. 1980년대까지 세계 최강을 자랑하던 일본 경제가 왜 그렇게 주저앉았을까. 가장 큰 이유는 인구 절벽이다. 1990년 6월 후생성은 "일본의 출산율이 1.66명으로 앞으로 경제활동 인구가 줄어들면서 경제성장에 큰 지장이 있을 것"이라고 경고했다. 그러나 일본 사회는 이를 먼 훗날의 일로 생각하고 무심히 흘렸다. 이후 예측은 곧 현실로 나타났다. 주택을 구입하는 핵심 소비층인 35~55세 인구가 20년간 약 350만명(-9.5%)이 줄어들는 사상 초유의 일이 발생했다. 주택 경기는 물론 소비도 덩달아 가라앉았다.

둘째는 거시경제 정책의 실패이다. 인구 절벽을 앞두고 일본 정부는 어마어마한 거품을 만들었다. 1985년 플라자 합의를 통해 엔화가 2배 절상되자 경기 침체를 우려한 정부는 구조 조정보다 저금리 정책을 추진했다. 가치가 높아진 엔화를 저금리로 맘껏 빌릴 수 있게 되자 자산 매입 열풍이 불었다. 한때 하와이는 일본 소유라는 소리까지 나올 정도였다. 그러나 거품이 꺼지면서 부동산, 주식 등 모두 반 토막이 났다.

셋째, 정치 혼란과 관료의 부실화이다. 1993년 일본 정치에 대변화가 일어났다. 신당 돌풍을 일으킨 호소카와가 총리까지 되면서 자민당의 장기 집권이 종료되었다. 이후 엎치락뒤치락 정치판이 전개되고 2012년 노다 총리까지 19년간 일본 총리는 13명이 바뀌었다. 평균 1.5년 집권한 셈이다. 내각이 이렇게 자주 바뀌면 국가의 장기 발전 전략은 엄두도 못 낸다. 구조 조정보다 그때그때 단기적 부양과 포퓰리즘으로 대응하다가 실패했다.

정치 혼란이 가지고 온 더 큰 문제는 관료들의 부실화이다. 과거 일본은 최고 인재들이 관료가 되어 경제 발전을 이끌었다. 하지만 정치 바람이 불면서 그 막강했던 관료제가 허물어졌다. 총리와 대신이 수시로 바뀌는 상황에서 총대를 메고 책임 있게 일할 관료는 없다.

이미지 크게보기

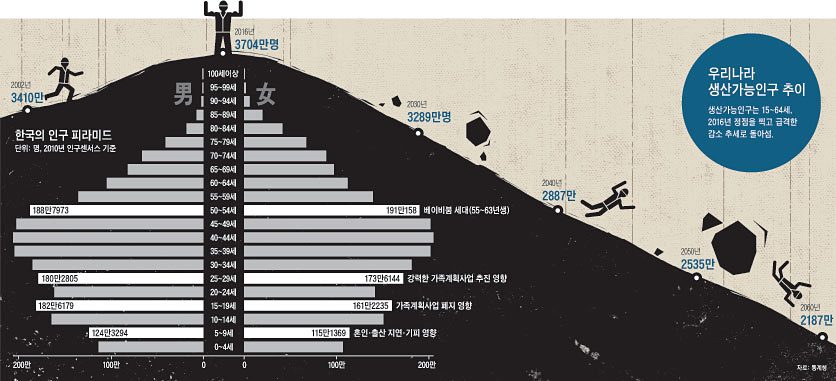

이미지 크게보기이제 우리의 현실을 보자. 먼저 인구 절벽은 일본의 90년대 초와 똑 닮았다. 우리의 35~55세 인구 층은 2012년 정점을 찍었고 이후 20년간 약 240만명(-14.1%)이 줄어들 예정이다. 비율로 보면 일본보다 훨씬 높다. 저금리로 거품이 잔뜩 낀 모습도 닮았다. 주택 경기 부양을 위해 겁 없이 불어난 가계부채가 GDP의 93%까지 올라갔다. 1991년 일본 가계부채가 GDP의 70%인 점을 감안하면 거품이 꺼질 때 충격은 우리가 더 클 수 있다. 정치 현실은 어떤가? 우리 역시 5년마다 정부가 바뀌면서 국가의 장기 발전 전략은 상실된 지 오래다. 관료들이 무너지는 것도 닮았다.

지금 상황이 일본의 90년대 초와 닮았다는 것은 우리에게도 곧 일본의 잃어버린 20년 같은 세월이 올 것임을 의미한다. 그래도 일본은 그 고통스러운 시간을 버티어냈다. 가계는 임금 동결과 소득 감소를 근검과 절제로 감내하고 기업은 피나는 구조 조정을 통해 살아났다. 디지털 시대에 적응 못 해 한국 기업에 추월당한 SONY는 카메라로 부활하고, 후지필름은 의약품 회사로 거듭났다. 불량 채권으로 몸살을 앓던 금융기관은 합병을 통해, 종합상사는 해외 자원 개발로 살아났다. 도요타, 히타치, 파나소닉등은 해외 진출로 숨통을 텄다. 물론 닛산, 스바루, 샤프, 산요 등 망하거나 경영권이 넘어간 경우도 속출했다.

이제 우리 차례가 오고 있다. 우리는 일본처럼 버틸 수 있을까? 우리에게 그나마 다행은 일본이 앞길을 보여주었다는 점이다. 앞길이 보 이면 사전 대비도 가능하다. 일본의 전철을 밟지 않으려면 지지부진한 인구 대책부터 거시경제, 복지, 노동, 산업 등 모든 면에서 틀을 바꾸어야 한다. 무엇보다 기업이 건강하게 버텨주어야 한다. 기업인은 혼내는 대상이 아니라 우리 미래를 책임지고 있는 소중한 자산이다. 지금이 역사의 변곡점이다. 해야 할 일이 태산 같은데 자꾸 뒤만 돌아보고 있으면 실패한다.

지금 상황이 일본의 90년대 초와 닮았다는 것은 우리에게도 곧 일본의 잃어버린 20년 같은 세월이 올 것임을 의미한다. 그래도 일본은 그 고통스러운 시간을 버티어냈다. 가계는 임금 동결과 소득 감소를 근검과 절제로 감내하고 기업은 피나는 구조 조정을 통해 살아났다. 디지털 시대에 적응 못 해 한국 기업에 추월당한 SONY는 카메라로 부활하고, 후지필름은 의약품 회사로 거듭났다. 불량 채권으로 몸살을 앓던 금융기관은 합병을 통해, 종합상사는 해외 자원 개발로 살아났다. 도요타, 히타치, 파나소닉등은 해외 진출로 숨통을 텄다. 물론 닛산, 스바루, 샤프, 산요 등 망하거나 경영권이 넘어간 경우도 속출했다.

이제 우리 차례가 오고 있다. 우리는 일본처럼 버틸 수 있을까? 우리에게 그나마 다행은 일본이 앞길을 보여주었다는 점이다. 앞길이 보 이면 사전 대비도 가능하다. 일본의 전철을 밟지 않으려면 지지부진한 인구 대책부터 거시경제, 복지, 노동, 산업 등 모든 면에서 틀을 바꾸어야 한다. 무엇보다 기업이 건강하게 버텨주어야 한다. 기업인은 혼내는 대상이 아니라 우리 미래를 책임지고 있는 소중한 자산이다. 지금이 역사의 변곡점이다. 해야 할 일이 태산 같은데 자꾸 뒤만 돌아보고 있으면 실패한다.

조선일보 김대기 KDI 국제정책대학원 초빙교수·前 청와대 정책실장 입력 : 2017.12.18